公開日: 2024年11月28日 / 更新日: 2025年02月27日

ロケスタ通信採用支援

採用マーケティングとは?

はじめに

近年、人材獲得競争が激化する中、企業の採用活動はますます重要性を増しています。特に中途採用においては、即戦力となる人材を効率的に見つけ出し、採用につなげることが求められます。

本記事では、最新の中途採用トレンドを踏まえながら、採用マーケティングの手法とそのメリット・デメリットを詳しく解説していきます。また、効果的な求人のためのステップや戦略についても触れていきますので、自社の採用活動に役立つヒントが見つかるはずです。

目次

採用マーケティングとは?基本概念と重要性

採用マーケティングの定義

採用マーケティングとは、マーケティング手法を採用活動に応用し、ターゲットとなる人材(求職者や候補者)に対して自社の魅力を効果的に伝えるための戦略的プロセスを指します。

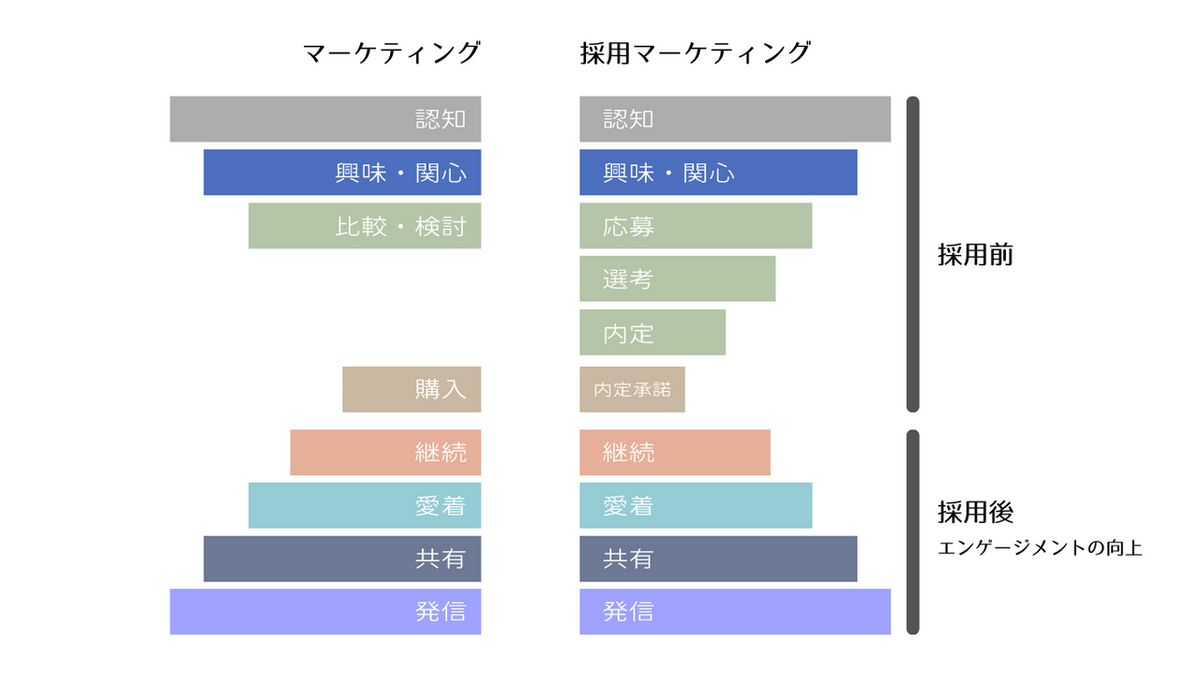

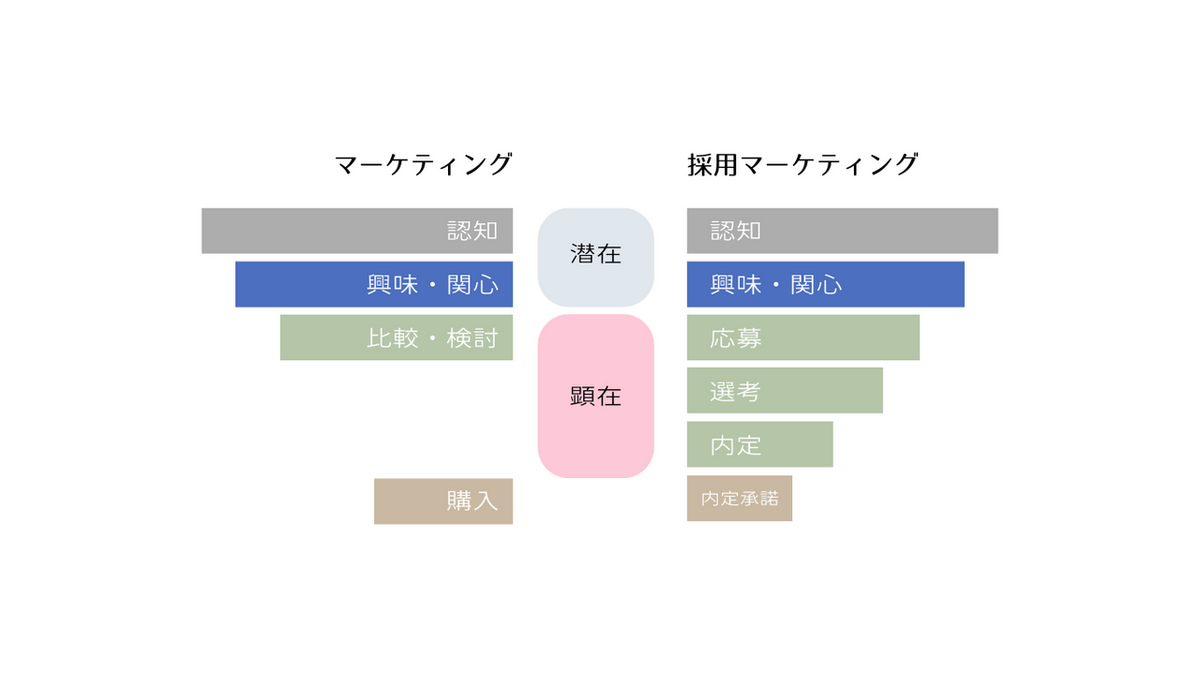

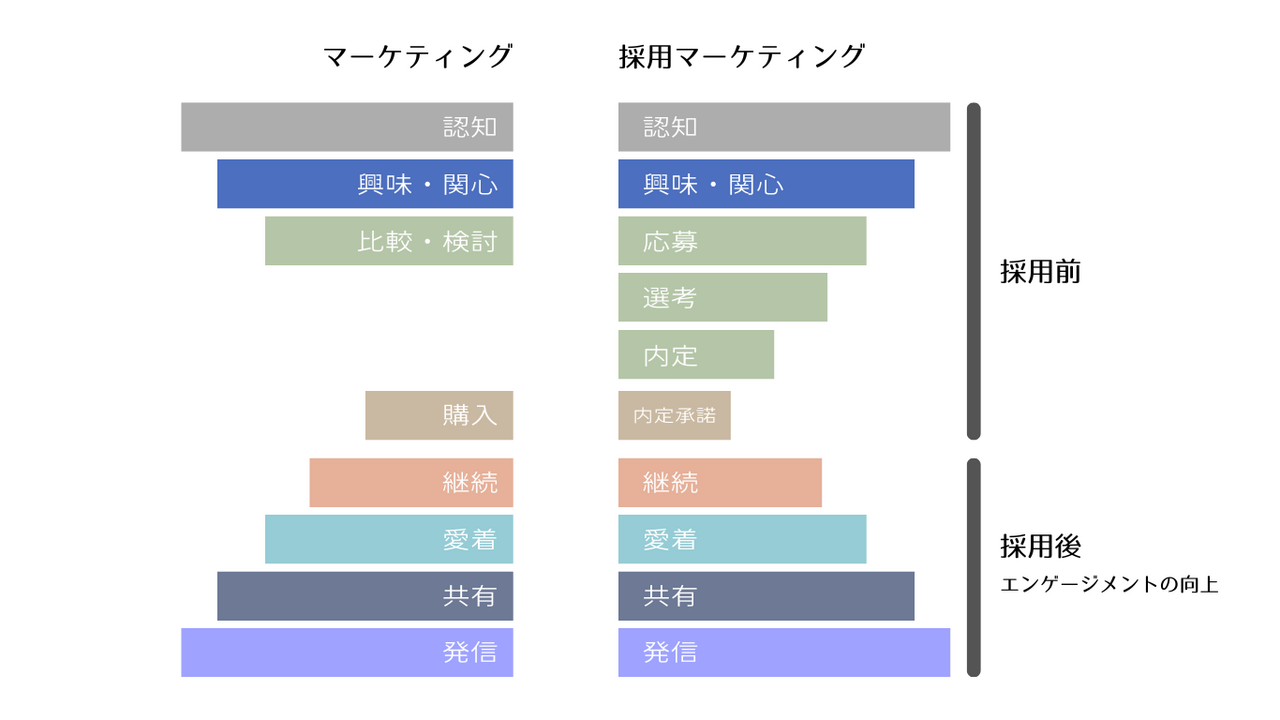

マーケティングにおいて重要な考え方のひとつにファネルがあります。顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの流れを図式化したフレームワークのことをファネルと呼びますが、採用マーケティングでは、入社前だけでなく入社後までを一貫したファネルとして捉えます。

採用マーケティングにおいては「関心・興味」の前段階である「認知」の部分から戦略を立てます。さらには、自分の会社が認知されてから採用に至るまでのプロセスではなく入社後の活動を視野にいれて戦略を立てます。入社後の定着率が高くなり、仕事へのエンゲージメントを高めることを目標にします。

このような戦略を取ることで、採用コストを下げることにつながるだけでなく、リファラル採用の機会も増やすことができ、採用の質を高めることができます。

従来の採用活動は「求人情報を発信するだけ」で、あとは応募が来るのを待つというものでした。それに対し採用マーケティングは転職潜在層や採用ターゲット層に自社を認知してもらい、興味を育て、実際に採用に向けたアクションを取ってもらうための戦略を長期的・継続的に行います。

なぜ採用マーケティングが必要なのか?

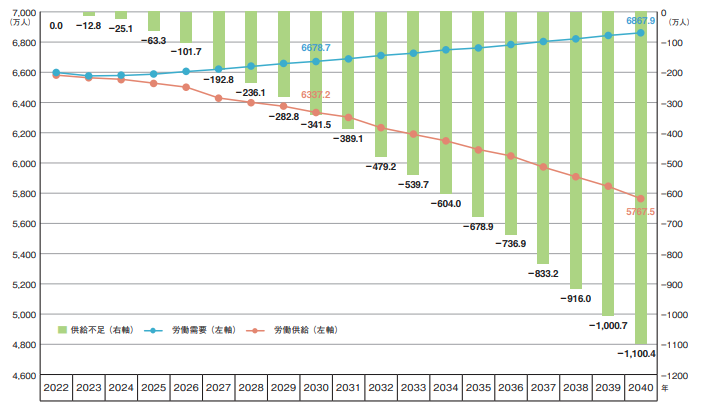

現代の採用市場では、少子化や労働人口の減少により「人材獲得競争」が激化しています。

リクルートワークス研究所の「未来予測2040」によると2030年には341万人あまり、2040年には1100万人あまりの労働供給不足が予測されており、これは現在の近畿地方の就業者数と同等の規模です。

このような背景があって求職者が有利な売り手市場の状態が続いており、企業がただ募集をかけるだけでは、質の高い応募者を集めるのが難しくなっています。

そこで求職者の方にいかに自社を認知してもらって応募してもらえるか、ということが課題になっているのです。

また、採用マーケティングを取り入れることで、以下の効果も期待できます。

・求職者との信頼関係構築

・自社ブランド力の向上

・採用プロセスの効率化

特に採用マーケティングにおいては採用後のエンゲージメントもしっかりと戦略に盛り込んでいきます。そのことで離職率が低下したり、紹介によるリファラル採用に繋がりやすくなります。

人手不足についてはこちらの「人手不足が深刻な理由と今後の対策:業界ごとに解説」の記事で詳しく解説しましたので、是非参考にしてください。

人手不足のなかで人材をきちんと確保していくためのコツについてはこちらの記事でも詳しく解説していますので是非参考にしてください。

新卒採用における採用ブランディングの重要性

日本における新卒採用は、近年「早期化」と「長期化」の傾向が顕著になっています。この背景には、企業間の人材獲得競争の激化や、インターンシップの定義改正などが影響しています。

新卒採用の早期化

企業は優秀な人材を確保するため、他社よりも早く採用活動を開始し、内々定を出す動きが広がっています。特に2025年卒の採用選考では、3月時点で内々定率が前年より16.2ポイント増加し、34.3%に達しました。

この早期化の背景には、売り手市場による採用難や、インターンシップの定義改正が影響しています。

「就職白書2024」の報告に基づいて2024年卒学生の就職活動のデータをもとに採用プロセスの開始時期について見てみましょう。

2024年卒の採用プロセスは、これまでの年と比較して全体的に早まっています。企業はより早い段階で内々定や内定を出す傾向があり、特に卒業年次前の段階での活動が活発化しています。

2024年卒採用では「卒業年次前年2月までの累計」が18.6%、前年から6.6ポイント増加

「卒業年次5月までの累計」は76.1%で、前年から7.3ポイント増加

また、採用活動の早期化は長期的なトレンドといえます。例えば2017年卒と比較すると、「卒業年次前年2月までの累計」は2020年卒から12.5ポイント、2017年卒から17.4ポイント増加し、「卒業年次5月までの累計」も2020年卒から9.7ポイント増加しています。

新卒採用の長期化

一方で、採用活動の長期化も進んでいます。企業はインターンシップや説明会を通じて、学生との接点を早期から持ち、関係性を築くことを重視しています。これにより、学生は就職活動の開始時期が早まり、活動期間が長期化する傾向があります。

早期化・長期化の影響

採用活動の早期化・長期化は、学生の学業への影響や、企業側の採用コストの増加など、さまざまな課題を生じさせています。特に、学生が十分なキャリア形成支援活動を行う前に就職活動を開始することで、入社後のミスマッチや早期離職のリスクが高まる可能性があります。

このような状況を踏まえ、企業は採用活動の在り方を見直し、学生の学業やキャリア形成を尊重した採用プロセスの構築が求められています。

また一部の企業では通年採用を行なっており、採用時期に一気に採用広告を出すという従来の採用手法だけでは欲しい人材を確保するのが難しくなっています。

新卒・中途採用における最新トレンドの採用手法については「新卒・中途採用|最新の採用手法トレンドと今後の課題を徹底解説」の記事で詳しく書きました。

採用活動・採用ブランディングとの違い

採用活動との違い

採用マーケティングは、通常の採用活動と以下の点で異なります。

採用活動

・求職者が求人に応募するのを待つ

・短期的な目標(空きポジションの充足)

・人事部門が主導

採用マーケティング

・求職者にアプローチして関心を引き寄せる

・長期的な人材プールの形成

・マーケティング部門との連携

従来は通常の採用活動が主体でしたが、今後は採用マーケティングがますます重視されていくでしょう。採用マーケティングが注目されていることには以下のような背景があります。

採用マーケティングが注目される背景

・情報過多の時代:求職者は多くの求人情報に触れるため、魅力的な情報発信が求められる。

・働き方の多様化:求職者の価値観に合ったアプローチが必要。

・デジタル化の進展:SNSや求人サイトを活用したターゲット型のマーケティングが可能に。

採用マーケティングは、求職者を「待つ」のではなく「引き寄せる」戦略です。特に採用活動の短期志向を脱し、長期的な人材戦略を考える企業にとって必要不可欠な手法と言えます。

採用ブランディングとの違い

採用ブランディングは自社の魅力やカルチャーを継続的に発信していく活動です。つまり採用マーケティングの一部あるいはひとつの手法といってもよいでしょう。

一方で採用マーケティングはマーケティングの考え方を採用に取り入れたものです。

欲しい人材を採用するためにどのようなブランディングを行なっていけばいいか、戦略を立て、また結果を継続的に分析しながら効果測定を行なっていく必要があります。

さらには採用が決まった後に内定辞退や早期退職といったことが起きるようではせっかく時間とコストをかけて採用したのにもったいないです。採用後のサポートも戦略のなかには当然含まれていくでしょう。

つまり採用マーケティングというのは経営的な視座を持ちながら会社としてのあり方の本質に向き合っていくという側面があります。

採用マーケティングのターゲット設定

採用マーケティングを戦略として実行していくにあたりとても重要なのがターゲットです。つまりどの層を対象にしていくかということ。

採用マーケティングのターゲットをどのように設定してくかについて見ていくことにしましょう。

顕在層だけでなく潜在層の転職希望者もターゲットに含める

マーケティングの考え方にターゲットを潜在層・顕在層に分類して考えるというものがあります。

潜在層はマーケティングファネルにおいて「認知」「興味・関心」の段階にある層のことを指します。まだ興味はあるけど具体的なアクションは取っていません。

一方、顕在層は商品に興味を持って実際に「比較・検討」の段階に入っている層です。

採用マーケティングに潜在層と顕在層の考え方を適用すると、顕在層とは実際に求人広告をみたりWebサイトを見たりして応募を検討している転職希望者です。従来の採用活動では求人広告を出して応募を待つ、という手法が一般的だったため、顕在層にしかリーチすることができません。

一方採用マーケティングでは潜在層もターゲットに含めます。

実際に採用への応募のためのアクションを起こしてはいないけど、自社の存在を知っている層や、具体的な行動は起こしていないけど自社に関心を持てくれている転職希望者だけでなく、自社の社員やアルムナイ(退職者)、さらには内定辞退者などターゲットを広く設定します。

採用マーケティングでは採用後の行動も幅広く戦略に含めるためです。

自社の社員

最初にご紹介したマーケティングファネルをもう一度見て見ましょう。今回は特に購入後、および採用後の部分に着目します。マーケティングファネルにおいて消費者が商品・サービスを購入したあとの行動を図式した部分をインフルエンスファネルと呼びます。

この段階に入ると既存顧客が影響力を発信する立場となります。インフルエンスファネルでは「継続」「紹介」「発信」と段階を進むごとに影響範囲が広がることから購入に至るまでのファネルとは逆の三角形になります。

採用においても採用後、採用された社員をマーケティングにおける既存顧客と同じ位置付けで考えることができます。

自社の社員のエンゲージメントと満足度が高まるなら、その社員が会社のファンになってくれます。そして、今度はその社員が自社の良さを友人や知人に共有したり、さらにはSNSに発信していくようになります。それによって、さらなるファンの獲得につながるということです。

アルムナイ(退職者)

アルムナイ(alumni)とは卒業生・同窓生・校友といった意味の言葉で、定年以外の理由での離職者・退職者のことです。ちなみに「alumni」は「卒業生」「同窓生」を指す英語の「alumnus」の複数形で、ラテン語が語源となっています。

アルムナイのなかには退職した会社に戻りたいと感じるようになった人が一定数いることでしょう。退職後もアルムナイと良好な関係を維持することで再雇用につながる場合があります。

すでに会社のカルチャーや業務に通じているため会社にとってもメリットが大きいでしょう。

またアルムナイが退職した会社と良好な関係を維持できているならば、アルムナイ経由で新しい仕事につながるという可能性もあります。自社が扱っている商品を転職先の会社が必要とした時に、もといた会社を紹介するといったケースです。

またアルムナイはもともと自社で働いていた人です。アルムナイの情報は現場を知る人のクチコミとして、信頼あるものとみなされます。アルムナイを通じたファンの獲得につながる可能性があります。

採用マーケティングを成功させるためのマーケティング思考

効果的に採用マーケティングを行うためには、マーケティング思考を取り入れる必要があります。そのために押さえておきたい基本をいくつか取り上げます。

フレームワークの活用

採用マーケティングとは、企業が求める人材を獲得するために、マーケティングの概念や手法を応用する活動です。 競争が激化する採用市場において、優秀な人材を獲得するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

そこで有効なのが、マーケティングフレームワークの活用です。

■ 活用できるマーケティングフレームワーク

・3C分析

・SWOT分析

・4P分析

・5A理論

・カスタマージャーニー

フレームワークは、採用活動の様々な側面を整理し、構造化するのに役立ちます。 例えば、自社の強みや弱みを分析するSWOT分析、競合他社との比較を行う3C分析、ターゲット人材のニーズや行動を理解するためのペルソナ設定など、様々なフレームワークが存在します。

これらのフレームワークを活用することで、採用戦略を明確化することができます。 まず、自社の現状を客観的に把握し、どのような人材を求めているのか、ターゲット人材はどのような情報に関心があるのか、といった点を明確にします。

次に、ターゲット人材に響くメッセージやコンテンツを開発し、最適なチャネルを通じて情報を届けます。 採用活動の各プロセスを標準化し、効率的に進めることも可能です。 さらに、効果測定を行い、改善点を特定することで、採用活動の質を向上させることができます。

フレームワークは、採用活動を成功に導くための羅針盤と言えるでしょう。 自社の状況に合わせて適切なフレームワークを選択し、効果的に活用することで、競争優位性を確立し、優秀な人材を獲得することが可能になります。

採用マーケティング担当者は、フレームワークを使いこなすことで、より戦略的かつ効果的な採用活動を展開することができるでしょう。

ファネルに基づいたチャネルの設定

採用マーケティングでは、求職者の入社前から入社後までのプロセスをファネルとして捉え、各段階における課題解決と魅力的な情報提供が重要です。

採用ファネルの4段階

認知: 企業や求人情報を知る段階

興味・関心: 企業や仕事内容に興味を持つ段階

選考・内定: 応募、選考を経て内定を得る段階

入社後: 入社し、企業に定着する段階

採用マーケティングでは採用活動における求職者の体験を、認知、興味・関心、応募、選考、内定、入社といった段階に分け、それぞれの段階における求職者の行動、思考、感情などを分析します。カスタマージャーニーの考え方を応用したものです。

カスタマージャーニーで設定したストーリー(ファネル)に応じたチャネル設定が重要です。各フェーズで求職者が求めるニーズに対して、適切な情報提供とアプローチを行うことで、効果的に企業の魅力を伝えることができます。

例えば、ファネルに応じて以下のようにチャネル設定ができるかもしれません。

具体的なチャネル例

認知: 採用サイト、求人広告、SNS、企業ブログ、イベント

興味・関心: インタビュー記事、社員紹介、職場環境紹介、説明会動画

選考・内定: 個別面談、選考過程の情報提供、内定者向けコンテンツ

入社後: 入社時研修、メンター制度、キャリアパス

各フェーズにおけるポイントとしては以下の通りです。

認知: 企業の魅力を広く知ってもらうために、多様なチャネルを活用し、興味を引く情報を発信する

興味・関心: 企業の強みや特徴を具体的に伝え、応募意欲を高める

選考・内定: 選考プロセスをスムーズに進め、入社後のキャリアパスや成長機会を示す

入社後: 新入社員の早期戦力化と定着を促進する

採用マーケティングでは、ファネルに応じたチャネルを適切に設定することで、求職者の各段階におけるニーズに応え、企業の魅力を最大限に伝えることができます。

採用担当者のマーケティング力

採用担当者の役割は、これまで多くの人と会うという点で営業的な要素が強いものでした。しかし、これからは一部の時間をマーケティングに費やすようになることで、データ志向やコンテンツの企画力といった能力が重要になります。

具体的には以下のような能力が大切になってきます。

計測対象の決定: 「何を」データとして計測するかを決定する。

計測システムの構築: 決定したデータをしっかり計測できる仕組みを整える。

数値改善: 計測した数値を最終的に改善していく。

具体的には採用マーケティングファネルの各段階において、次のような数値を計測と改善の対象とすることができます。

認知(ページビュー数)

興味(クリック率)

検討(継続接触率)

応募(応募率)

選考(選考通過率)

採用(内的受諾率)

また、コンテンツの企画力は高度な能力が要求されます。コンテンツを企画する際にターゲット層を論理的に分析することや、採用トレンドについて普段から情報収集を怠らないことが大切になります。

活用したいマーケティングフレームワーク

3C分析

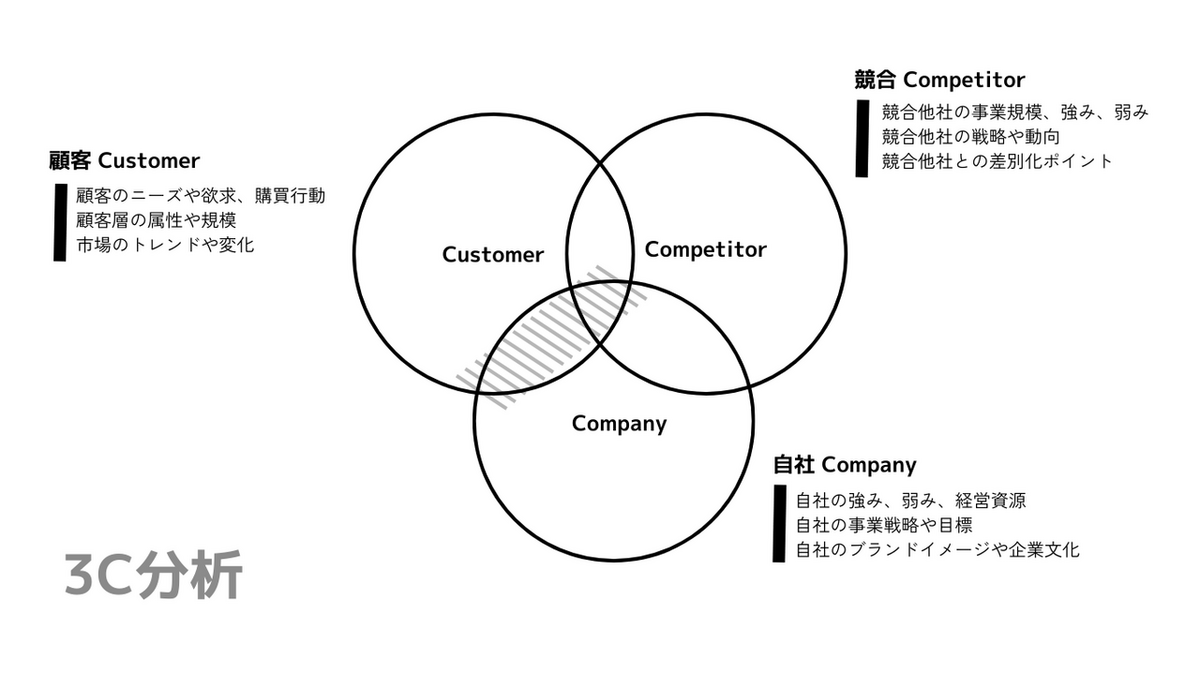

3C分析とはCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点で事実を整理し、マーケティング環境を抜けもれなく把握する方法のことです。

3C分析では以下の3つの要素(3C)に着目します。

1. 顧客(Customer)

顧客のニーズや欲求、購買行動

顧客層の属性や規模

市場のトレンドや変化

2. 競合(Competitor)

競合他社の事業規模、強み、弱み

競合他社の戦略や動向

競合他社との差別化ポイント

3. 自社(Company)

自社の強み、弱み、経営資源

自社の事業戦略や目標

自社のブランドイメージや企業文化

3C分析によって、顧客、競合、自社の状況を客観的に把握し、自社の立ち位置や課題を明確にすることができます。また、分析結果に基づいて、競争優位性を確立するための最適な事業戦略を策定する助けにもなります。

このようにターゲット顧客に響く効果的なマーケティング戦略を設計するために非常に強力なツールとなります。

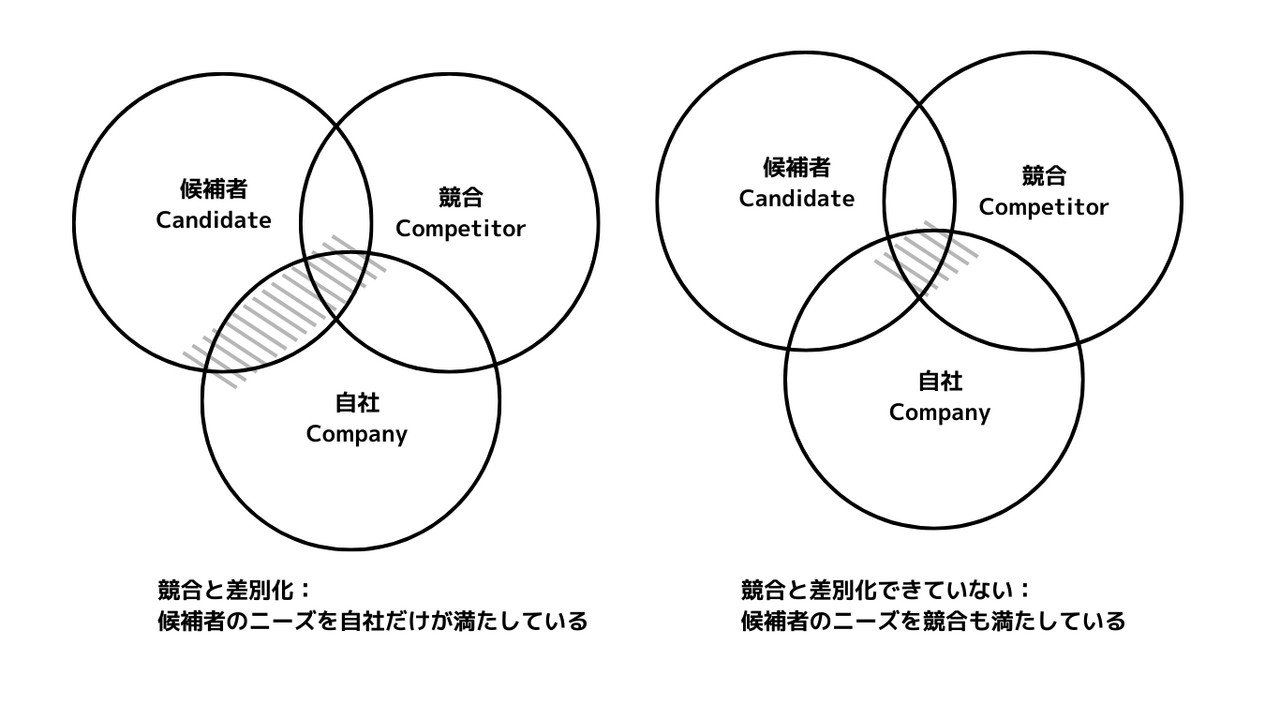

採用マーケティングにおいては「顧客(Customer)」のかわりに「Candidate(候補者)」を考慮して、Candidate(候補者)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素で3C分析します。

候補者のニーズを自社だけが満たしていて競合が満たしていない場合は、競合との差別ができていることになります。一方で候補者のニーズを競合も満たしている場合、競合との差別化ができていません。

このように、競合との差別化を図るために必要な課題を洗い出すのに有効なフレームワークです。

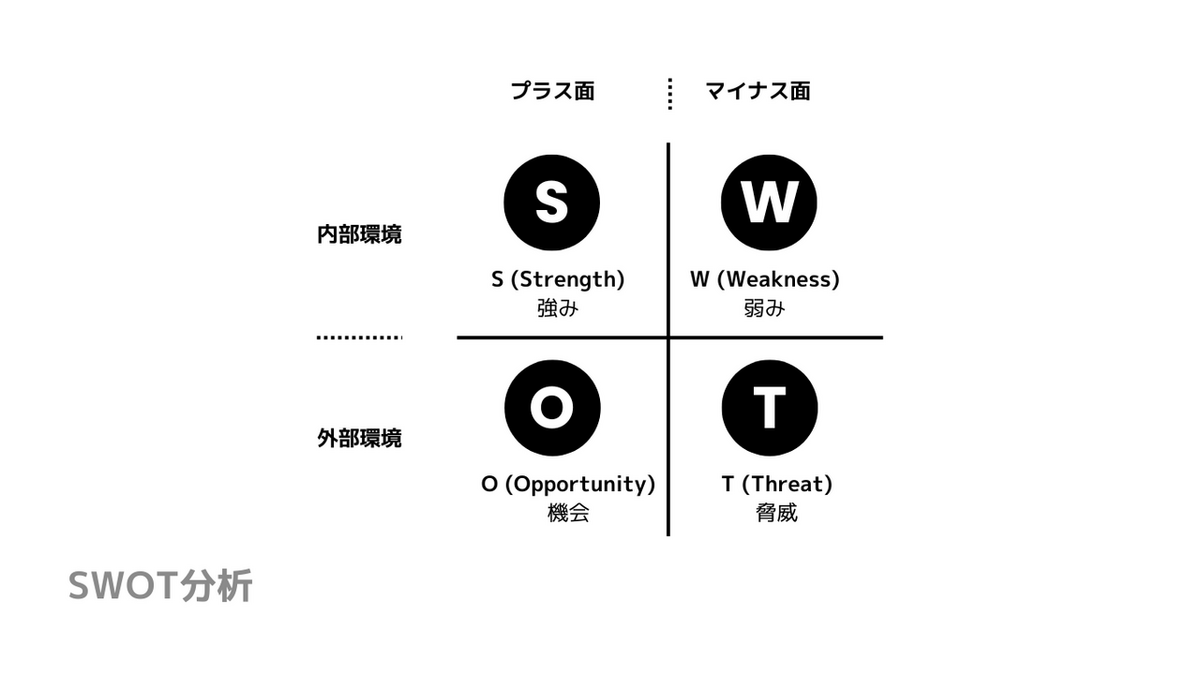

SWOT分析

SWOT分析は、企業の経営戦略を立てるために、自社と外部の状況をプラス面とマイナス面に分けて分析する手法です。

SWOTの4つの要素

強み(Strength): 自社の良い点

弱み(Weakness): 自社の悪い点

機会(Opportunity): 外部の良い状況

脅威(Threat): 外部の悪い状況

分析のポイントは以下の通りです。

内部環境と外部環境: 自社と外部の状況を分けて考える

プラス面とマイナス面: 良い点と悪い点を両方考える

客観的な視点: 偏った見方をせず、客観的に現状を把握する

SWOT分析のメリットとしては、自社の状況を客観的に把握できる点や状況に合った戦略を立てられるという点を挙げることができます。

昔からある手法で古い手法と言われることもありますが、有効に使うなら効果をあげることができるでしょう。ただし、偏った視点にならないように注意が必要です。

4P分析

4P分析は、企業がマーケティング戦略を立てる際に役立つ基本的なフレームワークです。 製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を考慮します。

製品(Product): 顧客のニーズに合った製品やサービスを提供すること

価格(Price): 製品やサービスの価値に見合った価格を設定すること

流通(Place): 製品やサービスを適切な場所で、適切な方法で提供すること

プロモーション(Promotion): 製品やサービスの魅力を効果的に伝え、購買意欲を高めること

これらの要素をバランス良く組み合わせることで、顧客満足度を高め、競争優位性を確立することができます。 4P分析は、マーケティングの基礎として、様々な業界で活用されています。

採用マーケティングにおいても同じフレームワークを利用することができますが、 製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素のかわりに、Philosophy(理念・目的)・Profession(事業)・People(人材・文化)・Privilege(働き方・待遇)の4つの要素を分析しているところもあります。

5A理論

5A理論とは、フィリップ・コトラー氏が提唱した、顧客の購買行動プロセスを5つの段階に分けた理論です。

5Aの各段階

認知(Aware)

商品・サービスについて知る訴求(Appeal)

商品・サービスに興味を持つ調査(Ask)

商品・サービスについて調べる行動(Act)

商品・サービスを購入・利用する奨励(Advocate)

商品・サービスを他者に勧める

従来の購買行動モデル(AIDMAなど)に比べ、インターネットやソーシャルメディアの普及を考慮した、現代の顧客行動に即したモデルです。認知から奨励までの各段階において、顧客体験(カスタマーエクスペリエンス)が重要であることを示しています。

5Aの各段階は、必ずしも順番に進むとは限らない点や顧客によっては、特定の段階を飛ばしたり、逆の順序で進んだりする場合もあることに注意が必要です。企業側は、顧客の行動や心理を常に把握し、柔軟に対応する必要があるでしょう。

通常のマーケティングファネルに比べて、各段階をさらに詳細に分類している点や、主にインターネット普及後の顧客行動を元にしているモデルであるという点が特徴です。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを購入するまでのプロセスを可視化するものです。採用活動においては、これを求職者に置き換え、自社を認知してから入社するまでの行動・思考・感情を時系列順に可視化します。

求職者の行動や嗜好を感情の時間軸に沿って「見える化」し、情報収集から応募・入社の意思決定までのストーリーを組み立てます。

求職者視点に立った採用施策の考案や、関係者間の認識合わせ、そして効果的な情報発信といったことを目的として行われます。

どのチャネルで求職者と接点を持つかや、どのようにメッセージを訴求するかを検討する際に役立ちます。

このようにカスタマージャーニーは、求職者の視点に立ち、採用活動の各段階における求職者の行動や感情を理解し、最適なアプローチを検討するためのツールと言えます。

採用マーケティングの進め方:実践のためのステップ

自社の魅力を分析・定義

まずは自社の魅力を分析することが大切です。採用マーケティングの核は、何を誰にどのように伝えるかを考えることであり、中でも特に重要なのは、発信の内容です。つまり「会社の魅力」を伝えることが採用マーケティングにおいてとても重要になってきますが、そのためにはまず発信元である会社が自分たちの魅了を認識している必要があります。

どんな会社にも必ず「この会社に入ってみたい」と感じてくださる求職者が存在します。その魅力をうまく言葉にできていないために、自社は魅力に欠けていると誤解しているケースがよくあります。まずは、経営理念や戦略を再評価し、自社の強みと課題をしっかり把握するようにしましょう。

特定分野や製品における技術力や専門スキル、充実した福利厚生を提供する職場環境などは強みとして発信していけるでしょう。

自社の強みや弱みを把握していく際には活用したいマーケティングフレームワークの部分でご紹介しているSWOT分析が効果的です。

また、ターゲット層と競合、自社の状況を客観的に把握し、自社の立ち位置や課題を明確にするためには3C分析が有効です。

いずれにしても、どのようにターゲット層に向けて効果的にアピールするかを考えることが、採用活動の成功に繋がります。そのためにもまずは自社の魅力として何を発信していきたいか、を丁寧に分析・検討してみましょう。

ターゲットとペルソナを設定する

ターゲットとなる人材を具体的にイメージすることも大切です。これには、以下の要素を含むペルソナの設定が有効です。

・年齢層、性別、学歴

・キャリア志向や価値観

・生活スタイルや興味関心

ペルソナを設定する際にはターゲット層の代表的な人物像をイメージして設定するようにしましょう。例えば「プログラミング経験が5年以上あり、外資系での開発経験あり、英語堪能、健康意識が高く毎日ジムに通っている」といって人をペルソナに設定してしまうとなかなか採用ができないかもしれません。

もちろん、そんな人がいたらいいですけど、実際に現場で必要とされているのはどんな人物なのか、自分たちの会社のこれからの戦略にぴったりなのはどういった人材なのか、を考えてみるとよいでしょう。

これは求人広告を出す際に必ず必要になってくる事柄です。効果的な求人広告を出すコツについてはこちらの「プロがコツを伝授!求人広告の出し方について解説」の記事で扱いましたので是非!

魅力を認知してもらう

発信したい自社の魅力とターゲット層が明確に決まったら、次は自社の魅力を発信していきましょう。採用マーケティングは長期的な取り組みが必要なので、すぐに効果がでないからといって諦めないようにしましょう。

自社のWebサイトやオウンドメディアを通して、自社の魅力を発信していくことができます。実際に、どんな人が働いているのか、どういった雰囲気の職場なのかを知ることができると求職者のほうも応募に向けた行動を取りやすくなります。

また普段から会社の文化を発信することで、会社の文化やパーパスに共感する人を引き寄せることにもなるでしょう。

SNSは採用サイトや自社オウンドメディアへの導線を確保するために使うと効果的かもしれません。自社採用サイトやオウンドメディアを検索エンジンからの流入だけに頼る方法だと現実的にはなかなか効果をあげることができません。

SNSでフォロワーを集めつつ、うまく自社サイトに誘導してあげる必要があります。

ターゲットと接点を持つ

求職者に企業の魅力を伝えるためには、直接的な接点を持つことが重要です。イベントやセミナーといった方法やカジュアル面談を設けるといった方法で積極的に求職者と接点を持つようにしましょう。

例えば、企業説明会や社員交流イベントでは、実際の職場環境や社員との交流を通じて、企業の魅力を直接伝えることができます。現場で働く社員からの実際の声や、具体的な業務内容の紹介を行うこともできるでしょう。

また、キャリアフェアやリクルートイベントに参加することで、多くの求職者と直接接する機会をもつことができます。企業ブースを設けて魅力をアピールすることで効果を上げている企業もあります。

興味を持ってくれた候補者が応募しやすくするためには、さらにカジュアル面談を活用することもできます。

カジュアル面談とは、企業と候補者がリラックスした雰囲気で話し合い、相互理解を深める機会です。選考の合否を判断する面接とは異なり、応募のハードルを下げて、多くの候補者と接点を持ちたいという目的で行われます。

面談では、自社の魅力を伝えて候補者に興味を持ってもらえるだけでなく、面接ではなかなか見えてこない候補者の個性や特徴を知ることができ、お互いの理解を深めることができます。

データの分析と改善

採用マーケティングでは、一般的なマーケティングと同様にデータの管理と分析が非常に重要です。

WebサイトのPV数やSNSのフォロワー数、応募数、選考通過率、定着率など、さまざまなデータを数値化して分析し、改善に繋げることが求められます。従来の採用活動では、担当者の記憶や経験、勘に頼る場面が多かったかもしれませんが、採用マーケティングでは客観的なデータを基にすることができ、より戦略的なアプローチが可能となります。

例えば、自社へのエントリー率やウェブサイトのページビュー数、メールの開封率、説明会への参加率、面接実施率、被紹介者の応募率などのデータをしっかりと管理し、分析することが大切です。特に認知度を高めるための施策では、継続的な発信が必要であり、短期間で成果を判断せず、数ヶ月から年単位で運用・分析を行うことが重要です。

また、配信したコンテンツがターゲットにどれだけ訴求できたか、自社のどの魅力が響いたのか、どんな人材が活躍しているのかといったデータを振り返ることで、新しい発見があります。求職者の実際の動きを基に、ペルソナやカスタマージャーニーが現実を正しく反映しているかを確認し、採用活動を改善していくことが求められます。

また実際の採用活動を分析することも有効です。

例えば、採用の際には、特に、応募者のうち各ステージに進んだ人の割合を示す歩留まり率を分析することが大切です。歩留まりの平均値や改善方法などをこちらの「採用の歩留まり:計算方法と改善方法を知って確実に採用!」の記事で解説しています。

おすすめの採用マーケティング手法

オウンドメディア

自社の魅力を訴求し、他社との差別化を図るためには、自社独自の採用オウンドメディアを立ち上げることも一つの選択肢です。会社の文化や魅力を積極的に、また継続的に発信していくことができます。

また、さまざまなマーケティングデータを幅広く収集できるというメリットもあります。

しかし、オウンドメディアの開設やマーケティングデータの収集・分析には専門的な知識や技術が必要で、コストや時間がかかるというデメリットもあります。

会社のWebページがあるだけでは働いた時のイメージってなかなか湧かないものですが、実際に働いている人が入社するまでの経緯や実際に働いてみた感想などを発信していると、求職者は具体的にその会社で働いてみたらどんな感じなのかをイメージすることができます。

そして自分たちの会社の文化に共感できる人を引き寄せることにもなるので、結果として採用がうまくいきやすくなります。

弊社ロケットスタートホールディングでもnoteにメンバーがどういう経緯で入社することになったのか、といったことを積極的に発信するようにしています。読んでみると社内のメンバーでも意外に思うようないきさつがあったりしてとても面白いです。是非読んでみてください!

リファラル採用

リファラル採用は、企業の現社員が自分の友人や知人を紹介するというもので、人材の質、マッチング率、コストへの効果という観点で、非常に効果的な採用手法です。

現場社員が知っている候補者であるため、スキルがマッチする可能性が高いのはもちろんのこと、候補者はすでに自社のカルチャーに対して理解を深めている場合が多いため、入社後のカルチャーフィットがしやすいという特徴もあります。

また、リファラル採用は転職を考えていない潜在層の人材にもアプローチできるため、求人が公に出回る前から有望な候補者と接点を持つことができるという大きなメリットもあります。

さらに、リファラル採用を制度化している企業では、紹介者に報酬を支給したり、採用活動にかかる費用(例:会食費など)を負担するなどの仕組みが整えられています。このようなインセンティブが、社員にとっても有効な採用手段として機能します。

人口減少や若年層の不足による売り手市場の中で、リファラル採用を取り入れる企業は増加しています。これにより、競争の激しい市場で優秀な人材に早期にアプローチし、採用成功の確率を高めることができます。

リファラル採用は、質の高い人材を確保し、よりスムーズに会社のカルチャーに適応できる候補者を迎え入れるための効果的な方法となりつつあります。

ソーシャルメディア(SNS)の活用

・SNS広告:求職者が多く利用するSNSプラットフォーム(例:LinkedIn、Twitter)での広告展開。

・リターゲティング広告:採用ページを訪れた人に対し、再度広告を配信。

採用マーケティングには、ターゲット分析やブランディング、デジタルツールの活用といった多岐にわたる手法があります。これらを組み合わせることで、より効果的な採用活動を実現できます。

採用マーケティング導入のメリット

1. 求職者の質と量の向上

採用マーケティングを導入すると、ターゲット層を明確に絞り込むことができ、質の高い応募者を集めることが可能になります。また、企業が発信するコンテンツを通じて、より多くの人材の興味を引き、応募者数の増加も期待できます。

特に普段から会社のカルチャーや雰囲気を積極的に発信していると、求職者にとって「なんか思っていたのと違う」という事態を減らすことができるかもしれません。また、採用側としては会社にあった人材を引き寄せることになります。

会社の魅力や文化を発信することは、採用する側にとっても求職者にとっても大事なことになっていくことでしょう。

例:ある製造業の企業は、未経験者を対象としたキャリアアップ事例を発信し、応募数を前年比150%向上させました。

2. 採用プロセスの効率化

適切なターゲティングと事前の情報発信により、自社にマッチしない応募が減少し、選考プロセスの効率が向上します。これにより、採用担当者の負担が軽減され、質の高い候補者への注力が可能になります。

普段から採用マーケティングの一環として採用ブランディングをしていれば、会社の文化に合っている人が引き寄せられてきます。その結果、初回の面接の際に採用する側も「この人いい感じだ」と思った人が本当に取りたい人材だったということが増えていきます。

採用面接の際に最初から採用後のことや将来のことを含めた話し合いができる場合も増えてくるかもしれません。

3. 採用コストの削減

一見すると、採用マーケティングには初期投資が必要ですが、長期的に見るとコスト削減につながります。求人広告費を大幅に抑えられ、SNSやコンテンツマーケティングを活用することで低コスト化を実現できます。

具体例:SNS投稿やブログ運営を通じて、外部求人媒体への依存を減らした企業は、年間数百万円の広告費削減に成功しています。

採用にかかるコストについてはこちらの「新卒・中途一人当たりの採用コスト:相場と削減方法を徹底解説」の記事のなかで詳しく解説していますので是非参考にしてみてください。

4. 企業ブランディング効果

採用マーケティングの過程で発信されるコンテンツは、求職者だけでなく、既存社員や顧客にもポジティブな影響を与えます。これにより、企業の総合的なイメージ向上が期待されます。

採用マーケティングは、質の高い応募者確保からコスト削減、企業ブランドの向上まで、短期的・長期的なメリットが多数あります。

採用マーケティングの課題と対策

課題1:リソース不足

採用マーケティングには、コンテンツ作成やデータ分析などの専門知識と時間が必要です。

対策:

• 外部のマーケティングエージェンシーやフリーランスの活用

• 社内の既存リソースの再配置

課題2:結果が出るまで時間がかかる

採用マーケティングは、短期的な効果を期待するのではなく、長期的な視点が求められます。

対策:

• 中長期目標を設定し、定期的な進捗確認を行う

• 小規模な施策を試しながら改善を繰り返す

課題3:データの活用不足

ターゲット分析や効果測定に必要なデータが不足している、または適切に活用されていないケースがあります。

対策:

• Google Analyticsなど分析ツールを導入し、データを可視化

• 定量データと定性データの両面から分析

採用マーケティングの課題はリソースや長期視点、データ活用に集約されます。適切な対策を講じることで、これらの課題をクリアすることが可能です。

まとめ|採用マーケティングの重要性と今後の展望

採用マーケティングは、企業が求職者と良好な関係を築き、効果的な採用活動を実現するための重要な戦略です。

労働市場の変化やデジタル化の加速に伴い、採用マーケティングはますます重要性を増すと考えられます。特に企業が求職者に対して「選ばれる存在」となるためには、マーケティング視点を取り入れた採用活動が欠かせません。

自社に合った採用マーケティングの取り組みをスタートし、競争力のある人材確保を目指しましょう。

高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ

お客様も気づかなかったベストマッチを

人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。

会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。

そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。

「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて

また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。

でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。

圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで

ロケットスタートホールディングスは、IndeedシルバーパートナーとしてIndeed/Indeed PLUSを活用した採用成功への伴走支援を行っております。

※ IndeedシルバーパートナーはIndeedの定めた正規認定パートナーの証しです。

地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様に最適なプランを1社1社丁寧にご提案いたします。最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。

一覧へ戻る