公開日: 2024年08月27日 / 更新日: 2025年01月21日

ロケスタ通信採用支援

【2024年10月】過去最高の最低賃金引上げによる影響は?賃金引上げに強い採用戦略

2024年10月より改定最低賃金が適用になりました。今年の特徴はすべてのエリアで50円アップとなったことです。全国の平均最低賃金は1,055円。過去最高の賃金アップとなりました。

そもそも最低賃金はどの様にして決められているのでしょうか。また、今回の賃金改定によってどんな影響や効用が起こるのでしょうか、詳しく解説していきます。

目次

【2024年度】全国都道府県別の最低賃金一覧

例年通りならば、2024年10月より改定最低賃金が適用になります。今年の特徴はすべてのエリアで50円アップとなったことです。

全国の平均最低賃金は1,055円。過去最高の賃金アップとなりました。

厚生労働省の「令和6年度地域別最低賃金改定状況」では以下の通り公表されています。

| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 | |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 | 令和6年10月1日 |

| 青森 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月5日 |

| 岩手 | 952 | (893) | 6.6 | 令和6年10月27日 |

| 宮城 | 973 | (923) | 5.4 | 令和6年10月1日 |

| 秋田 | 951 | (897) | 6.0 | 令和6年10月1日 |

| 山形 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月19日 |

| 福島 | 955 | (900) | 6.1 | 令和6年10月5日 |

| 茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 | 令和6年10月1日 |

| 栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 | 令和6年10月1日 |

| 群馬 | 985 | (935) | 5.4 | 令和6年10月4日 |

| 埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 | 令和6年10月1日 |

| 千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 | 令和6年10月1日 |

| 東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 | 令和6年10月1日 |

| 神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 | 令和6年10月1日 |

| 新潟 | 985 | (931) | 5.8 | 令和6年10月1日 |

| 富山 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |

| 石川 | 984 | (933) | 5.5 | 令和6年10月5日 |

| 福井 | 984 | (931) | 5.7 | 令和6年10月5日 |

| 山梨 | 988 | (938) | 5.3 | 令和6年10月1日 |

| 長野 | 998 | (948) | 5.3 | 令和6年10月1日 |

| 岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 | 令和6年10月1日 |

| 静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 | 令和6年10月1日 |

| 愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 | 令和6年10月1日 |

| 三重 | 1,023 | (973) | 5.1 | 令和6年10月1日 |

| 滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 | 令和6年10月1日 |

| 京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 | 令和6年10月1日 |

| 大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 | 令和6年10月1日 |

| 兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 | 令和6年10月1日 |

| 奈良 | 986 | (936) | 5.3 | 令和6年10月1日 |

| 和歌山 | 980 | (929) | 5.5 | 令和6年10月1日 |

| 鳥取 | 957 | (900) | 6.3 | 令和6年10月5日 |

| 島根 | 962 | (904) | 6.4 | 令和6年10月12日 |

| 岡山 | 982 | (932) | 5.4 | 令和6年10月2日 |

| 広島 | 1,020 | (970) | 5.2 | 令和6年10月1日 |

| 山口 | 979 | (928) | 5.5 | 令和6年10月1日 |

| 徳島 | 980 | (896) | 9.4 | 令和6年11月1日 |

| 香川 | 970 | (918) | 5.7 | 令和6年10月2日 |

| 愛媛 | 956 | (897) | 6.6 | 令和6年10月13日 |

| 高知 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月9日 |

| 福岡 | 992 | (941) | 5.4 | 令和6年10月5日 |

| 佐賀 | 956 | (900) | 6.2 | 令和6年10月17日 |

| 長崎 | 953 | (898) | 6.1 | 令和6年10月12日 |

| 熊本 | 952 | (898) | 6.0 | 令和6年10月5日 |

| 大分 | 954 | (899) | 6.1 | 令和6年10月5日 |

| 宮崎 | 952 | (897) | 6.1 | 令和6年10月5日 |

| 鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 | 令和6年10月5日 |

| 沖縄 | 952 | (896) | 6.3 | 令和6年10月9日 |

| 全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 | ー |

2024年の最低賃金改正後の最低賃金の上位3つを見てみると1位は東京都の1,163円、2位は神奈川県の1,162円、3位は大阪府の1,114円でした。

また、最低賃金が1,000円を超える都道府県は東京都、神奈川県、大阪府を含めた15都道府県です。

2023年10月の最低賃金改正時は最低賃金が1,000を超えたのは8都府県だけでしたが、2024年の最低賃金改正後は北海道や茨城県、栃木県など初めて最低賃金が1,000円を超える道府県が多く見られたのが特徴です。

最低賃金が1,000円以上の都道府県

北海道、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、京都府、広島県

最低賃金の計算方法

さて、最低賃金が改正された際に注意したいのは自分たちが従業員に支払っている賃金が最低賃金を超えているかということです。最低賃金を下回ってしまう法律違反となっていまうので注意したいところ。

最低賃金をクリアしているかどうの確認方法は、時給・日給・月給といった給与計算の算出方法によって異なりますので、それぞれを順番にみていくことにしましょう。

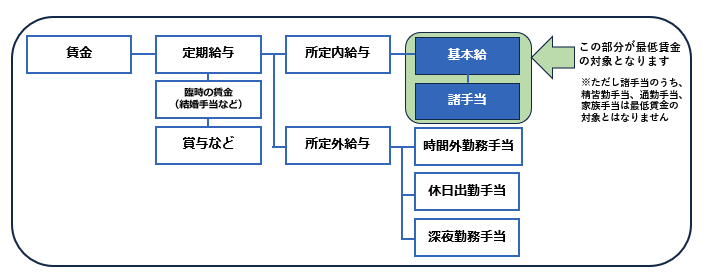

最低賃金の対象となる賃金

厚生労働省の「最低賃金の対象となる賃金」のページでは以下の通り、対象となる賃金が定められています。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

時給制の場合

時間給が地域別最低賃金以上であれば問題ありません。

この時注意したいのは「総支給額÷労働時間」で計算しない、ということです。総支給額には交通費等も含まれているため、必ず基本給で計算する必要があります。

日給制の場合

日給制は派遣社員やアルバイト雇用の給与体系として、採用されていることが多い給与形態ですす。1日単位で給与が決められており、働いた日数分の給与がその月の給与となります。

「日給÷1日の所定労働時間」が最低賃金額以上である必要

日給制の場合は、時間当たりの賃金を算出する必要があります。

また、手当についても時間あたりに換算して、最終的に賃金と合算します。「1時間当たりの手当」は、1カ月当たりの手当を1カ月の平均所定労働時間で割ることで算出できます。

日給が1万円で1日の所定労働時間が8時間の場合

10,000÷8=1,250

時給額は1,250円ということになります。

所定労働時間は実際の労働時間ですので、休憩時間は差し引く必要があります。

月給制の場合

「月給÷1ヶ月月平均所定労働時間」が最低賃金額以上

この時、どこまでを月給とするかの範囲に注意が必要です。通勤手当と時間外手当、夜勤手当、扶養手当などは固定支給であっても除外する必要がありますが、資格手当や職務手当などは、月給に含まれます。

例えばAさんの3月の月給の内訳が以下の通りだったとします。

基本給 200,000円

職務手当 50,000円

通勤手当 10,000円

残業代 20,000円

皆勤手当 5,000円合計 285,000円

まずは、Aさんに支給された285,000円から、最低賃金の対象とならない賃金を除いていきます。精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは除外されるので、Aさんの場合、通勤手当、残業代、皆勤手当を除いた額が「毎月支払われる基本的な賃金」として扱われます。

上記の例だと計算に含まれるのは基本給と職務手当の250,000円ということになります。

賞与についても計算の対象とはなりません。

Aさんの会社の所定労働日数が250日だと仮定するとAさんの時給額は以下の通りとなります

(250,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,500円

つまりAさんの時給額は1,500円です。

Aさんの場合、全国で一番高い東京都の最低賃金の1,163円を上回っているので問題ありませんが、月給制の社員の時給を計算してみた結果、実は最低賃金を下回っているケースがあります。

特に月給としてカウントされない手当などをきちんと計算から外していなかった場合などにこのようなケースが発生しやすいので注意しましょう。

最低賃金を決める3つの要素とは?

そもそも最低賃金はどの様にして決められているのでしょうか。具体的には、最低賃金は以下の3つの要素から検討し決められております。

[1]労働者の生計費

[2]労働者の賃金

[3]企業の賃金の支払い能力

1.労働者の生計費

家賃などを除く総合的な消費者物価指数と、頻繁に購入する商品などの物価指数がどれだけ上がっているかが検討の材料になります。総合的な消費者物価指数は3.3%。

生活に直結する物価が上昇しているので、賃金が上がらないとそもそもの消費活動に回りません。

2.労働者の賃金

労働者の賃金については春闘が重要な意味を持ちます。春闘は、毎年労使間で行われる賃金のベースアップについての協議のことです。

特に2023年、2024年は象徴的な春闘で、最低賃金上昇にも密接に関わっております。2021年からウクライナ戦争が始まり、エネルギー不安から多くの原材料費が高騰しました。

そこからAIなど大手テック系、主に米国企業に世界の資金が集まり、中国経済の不安要素も重なって、ドル高・円安が加速していきました。

日本国内の生活必需品がどんどん値上がりし、いわゆるインフレに突入。その結果2023年の春闘は、労働者の生活維持のための意味合いが強いものでした。インフレからきた最低賃金上昇と言えるもので、コストプッシュ型の賃上げだったと考えております。

翻って2024年の春闘の特徴は、内発的な賃上げでありました。長いデフレ時代と決別するため、何より「良い人材」を獲得するための賃上げをすると大手企業はじめそれこそ中堅・中小企業もならってあげたのが2024年春闘です。

物価上昇率を上回る賃金設定でないと「生活苦」の状態になってしまうため、最低賃金は「生活の最低保証ライン=ライフライン」のボーダーでもあると言えます。

その流れは、地域別最低賃金改定にも如実に現れており、今年は5%となる50円アップ。全国平均の最低賃金は1054円となりました。政府の掲げる「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2024 改訂版」では2030年代に1500円を目指すとあるため、このままいけば毎年5%ずつ上がる計算になります。

3.企業の賃金の支払い能力

大企業と中小企業において、一番の乖離がある部分がこの「支払い能力」という観点です。支払い能力については、労働分配率で示されますが、これは下記のような考え方になります。

労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100

ここでの人件費には、給与、賞与、役員報酬だけでなく、法定福利費や福利厚生費なども含まれます。

付加価値は企業が新たに生み出した価値を指し、一般的に以下のように計算されます。

中小企業の場合: 売上高 - 変動費(原材料費など)

基準は40〜50%、警戒ラインは70〜80%。

この点では、規模の小さい企業様ほど労働分配率が高くなっている傾向があります。

資本金1000万円未満=85%、資本金1000万円以上=65%

おそらくこの構造についてはこれからさらに進むものと考えられます。事実、倒産件数は増加傾向にあり、80%は従業員規模10名未満の事業者様でした。

全国的な人手不足もこうした状況を生み出す大きな要因となっています。「人手不足が深刻な理由と今後の対策:業界ごとに解説」の記事では人手不足について詳しく扱いましたので参考にしてください。

さらに、人手不足のなかでも確実に人材を確保するためのアイディアについてはこちらの「人材確保の方法とアイデア:企業施策と取り組み事例から学ぶ成功のコツ」の記事なかで解説しました。

最低賃金があがるとどうなる?

まず結論から端的にいうと以下の通り影響があります。

・当然の如く人件費が上がり、利益を圧迫する要因になります。

・扶養内勤務を希望するパートさんが多い場合、労働時間を減らす選択をとるかもしれません。

・社員の待遇が上がっていなければ、不満を覚え、転職を考える方もいるはずです。

実際に、パートアルバイトを100名雇用しているケースで試算してみます。

週15時間勤務(月60時間)でも年間で360万円の人件費アップです。

フルタイム(月176時間)なら1056万円なので、事業インパクトは相当です。

ただでさえ人手が足りないのに、働く時間を減らさないといけないなど、「どんな罰ゲーム?」と考えてしまわれるのも仕方がないことだと思います。

では、本題です。私たちが仕事をする上で、またスタッフ様や事業運営を行う際に重視しなければならない点はどこでしょうか。もう耳タコかもしれませんが、労働分配率の分母となる「付加価値」を高めること。

そして人件費を最適にすることです。人件費の最適化というのは、「省人化」「自動化」「外部リソースの活用」などで、賃金を上げないことではありません。

また、値段についての検討(価格転嫁)も並行して行わざるを得ない状況かと思います。

個人も、組織も、企業も「VRIO」を意識して生きていかねばならない。すなわち「自力」と「らしさ」を持ち合わせることを、環境が要求してきたのだと考えております。

※VRIOは、Value(価値)、Rarity(希少性)、Inimitability(模倣困難性)、Organaization(組織適合性=再現性と成果につながる)のこと。

常に最低賃金を意識して給与設定をする、ということは毎年上がり続ける人件費に悩み続けることになります。それだとイタチごっこになりますし、おそらく「人=コスト」という構造から抜けることは困難です。

賃金UPだけではない打ち手や実際の採用事例は是非こちらをご覧ください。

採用コストについては「新卒・中途一人当たりの採用コスト:相場と削減方法を徹底解説」の記事で詳しく解説しています。

賃金が上がることによるプラスの効用

今度は賃金が上がることによるプラスの面を見てみましょう。

・人を雇いやすくなること。

・良い人材と出会える確率が高くなること。

・企業として選ばれやすくなること。

・給与が上がることで、モチベーションが上がり、より高い付加価値を生む出してくれること。

気持ちよく給与を払って、喜んでもらいたい。それはおそらく全ての経営者様の本音ではないでしょうか。それができれば、悩みもありませんし、全員が幸せな状態になっている…それが難しいのが現在の日本であります。

自社のVRIOを明らかにし、市場と自社の付加価値を整理していく。それに対してどのような人材が必要かを考え、採用を行なっていく時に重要なこと、それは「誰でもいいわけじゃない」という、ひどく当たり前のところに行き着くということです。

最終的には、「誰を採用するか」「なぜ採用するか」「採用してどうしたいのか」です。そこがブレると、ただのコストUPになってしまいます。

ぜひ、賃金が上がることはどういうことなのかから考えさせていただき、自社の事業拡大のためにお時間をこれからもいただけますと幸いです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

▼ロケスタ採用事例も是非ご覧ください

【食品製造アルバイト採用】Indeed PLUS/応募1件から…2週間10件に効果改善

高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ

お客様も気づかなかったベストマッチを

人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。

会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。

そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。

「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて

また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。

でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。

圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで

当社はリクルートパートナーとして、タウンワークやリクナビNEXTなど各種求人メディアの掲載を承っております。地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様にとってその瞬間、もっとも適したプランをご提案いたします。

最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。

一覧へ戻る