公開日: 2024年12月01日 / 更新日: 2025年02月27日

ロケスタ通信採用支援

エンジニア採用が難しい理由

エンジニア採用は、多くの企業が直面する難題の一つであり、特にテクノロジー業界やスタートアップ企業にとっては、課題が深刻です。エンジニアのスキルセットは日々進化し、またその需要は高まる一方です。

企業が優秀なエンジニアを採用し続けるためには、市場動向をおさえた上で採用戦略を緻密に設計し、柔軟で効率的な方法を取り入れる必要があります。

本記事では、エンジニア採用の難しさの背景とその原因、さらに成功に導くための戦略を詳細に解説します。

目次

- エンジニア採用が難しくなった背景

- エンジニア採用が難しい理由:社会的・市場的な課題

- エンジニア採用が難しい理由:企業内部の課題

- ペルソナ設定やターゲット候補者設定が明確でない

- ターゲットからの関心が集まらない

- 選考通過率の低さと面接機会の不足

- エンジニアのスキル評価の難しさ・採用担当者の知識不足

- 採用基準と市場条件のミスマッチ

- 競合との差別化がうまくいっていない

- エンジニア向けの魅力的なアピール不足

- 選考の遅さによる候補者の辞退

- モチベーション不足やフォロー不足による内定辞退

- エンジニア採用を成功させる方法

- 求めるエンジニアのペルソナとターゲット像を明確にする

- 採用ターゲットに合わせた雇用条件の設定

- プログラマーの平均年収

- 書類選考だけでなく面接を重視した評価方法

- 面接までのリードタイムを短縮し、候補者都合に合わせた柔軟な調整

- 面接時に動機づけを重視し、候補者個別のアプローチを実施

- エンジニア採用に成功した企業と失敗した企業の違い

- 優秀なエンジニアを採用するためのおすすめ採用手法

- よくある質問

- まとめ

エンジニア採用が難しくなった背景

エンジニア採用が難しくなった背景には、いくつかの要因が絡んでいます。まず、テクノロジーの急速な進化が挙げられます。新しいプログラミング言語や開発ツール、クラウド技術など、エンジニアに求められるスキルが常に変化しているため、企業は新しいスキルを持つエンジニアを常に探し続けなければなりません。

さらに、エンジニア不足が深刻化しており、特に高度な技術や専門性を持ったエンジニアを見つけることは非常に難しくなっています。

優れたエンジニアに対する需要は増え続けています。さらに、エンジニアに求められる働き方の変化も採用を難しくしています。

リモートワークやフリーランスとして働くエンジニアが増え、企業は従来の採用手法では優れたエンジニアを採用することができなくなっています。

エンジニア採用が難しい理由:社会的・市場的な課題

エンジニアの内容が難しい社会的要因や採用市場的な背景について詳しくみていくことにしましょう。

エンジニア採用が難しい社会的・市場的な理由を簡潔にまとめると以下の通りです。

■ ポイント

・IT技術の進化と技術が激しい

・エンジニアの人手不足。2030年までに最大で78.7万人の人材不足が予測される

・特に高度な専門知識を持ったエンジニアは圧倒的に不足

・エンジニアの働き方や採用手法の多様化

さらに詳しく解説していきます。

IT市場の成長

日本のIT市場は、近年急速な変化と拡大を遂げています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や生成AIの普及が市場成長の主な要因となっています。

例えば、経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」によれば、2023年の情報サービス業の売上高は前年比6.2%増の16兆9,919億円となり、過去最高を記録しました。

また、国内企業のIT投資に関する調査を実施(2024年)によれば、2025年度には同5.0%増の16兆6,800億円、2026年度には同2.5%増の17兆1,000億円に達すると見込まれています。

具体的にはWEBアプリケーションを基盤とするサービスの増加や、SaaS、IoTなどの技術の浸透が進んでいます。さまざまな業界やサービス・商品がIT技術に依存するようになっています。

その結果、IT技術者を必要とする業界や企業、市場が急増し、それに伴いIT人材の不足が深刻化しています。

特に、業務効率化システム、ソフトウェア、ビジネスサービスなどの分野では、今後さらにIT市場が拡大すると予想されています。しかし、IT市場の成長に対して、適切な人材の育成や供給が追いついていないのが現状です。

人手不足による売り手市場が続く

日本の労働市場は、少子高齢化により将来的に労働人口が減少すると予測されています。2019年以降、労働力人口は約7,000万人を目前にして伸び悩んでおり、今後も減少傾向が続くと考えられています。

特に若年層の労働者数が減少しているため、企業は若い労働力を確保するために一層の努力が求められています。

さらに、労働力不足により賃金が上昇し、コストが増大することから、企業の競争力も低下するリスクがあります。そのため、企業は限られた労働力を最大限に活用し、優れた人材を確保するための戦略を考える必要があります。

厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年1月分)について」では職種通しての全体での有効求人倍率が 令和6年1月時点で1.21倍となっており、採用市場全体として売り手市場の状態にあることがわかります。

売り手市場が続くと「求職者が会社を選ぶ」状態になり、特に優秀な人材は企業同士で争奪戦の状況となり、人材の確保が難しくなっていきます。

エンジニアの不足

市場におけるエンジニアの不足は、エンジニア採用の最大の課題の一つです。特に高度な専門知識を持ったエンジニアは圧倒的に不足しており、この状況は今後も続くと予測されています。

例えば、人工知能(AI)や機械学習(ML)、データサイエンスの分野では、スキルを持ったエンジニアが非常に少なく、企業は優秀な人材を見つけるために大きな投資をしなければならない状況です。

全体としても人手不足な現状が見られますが業界別で見た場合にも、IT業界は特に人手が不足している業界の一つです。

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」では正社員が不足している企業の割合について業種別に報告されています。

正社員の人手不足について業種別に見た場合、「情報サービス」でのSE不足が最も深刻で、70.2%という高い水準にあることが同じ資料には報告されています。「多くの開発案件がある中で、人手不足が顕著である」との声がソフトウェア受託開発企業(東京都)から聞かれ、需要の安定した増加が人手不足を慢性化させている、とのことです。

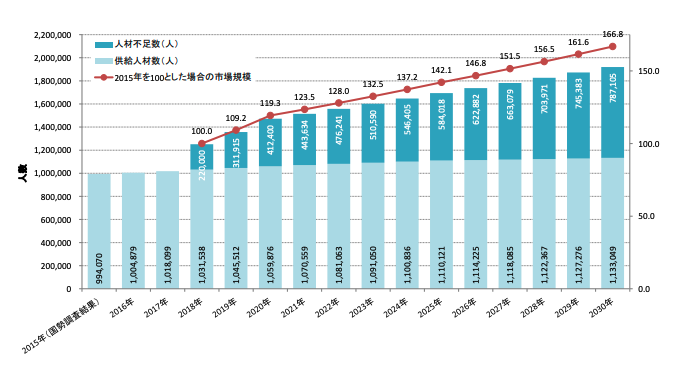

さらに、経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」では、IT需要の進み具合を一番低く見積もった場合でも2030年までに16.4 万人。IT需要の拡大具合が最大の場合で約78.7 万人の人材不足になると推計されており、人手不足が今後、加速することが見込まれます。

IT業界においては、需要は拡大の一歩なのに対し、求められる人材を育成するのが難しいのも人手不足の大きな要因です。

経済産業省のデータを見てみても、需要が右肩あがりで伸びてきているのに対し、供給人材数はほぼ横ばいか微増といったところです。

また、この分野は常に進化しています。そのための常に技術の刷新が求められる業種でもあります。裏を返すと、今は戦力になっている人材でも時代や必要とされる技術が大きく変化すると、戦力になるとは限らないのです。

業界ごとの人手不足の現状については「人手不足が深刻な理由と今後の対策:業界ごとに解説」の記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

IT技術の変化が激しい

IT技術の変化が激しいことも優秀なエンジニアの採用が難しい原因となっています。

エンジニアはリスキリングが特に重要な業種といってもいいかもしれません。IT技術の変化や進化が激しいために最新の技術についていく必要があるからです。

経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査」でも「技術進展が進む IT 分野では、需要構造が変化し、人材に求められるスキルや能力が変化するため、需要構造に対応した IT 人材を確保していくことが求められている」と述べられています。さらに「今後、必要な IT 人材を確保するためには、単にIT 人材の数を増やすのではなく、生産性の向上や需要増が予想される先端技術に対応した人材の育成が重要である」ということが指摘されています。

同じ資料ではまた、特に今後需要が伸びると予測されているAIの分野では求められる技術が高度であることから、人材確保が特に難しいと指摘されています。

激しく変化する需要に対して、求められている水準の技術を持つエンジニアを確保することはますます難しくなっています。

エンジニアの働き方の多様化(フリーランス・リモートワークなど)

エンジニアの働き方は急速に多様化しており、リモートワークやフリーランスといった働き方が主流になりつつあります。企業が求める条件に合ったフルタイムのエンジニアを見つけることが難しくなる一方で、リモートワークやフリーランスを選択するエンジニアが増加しています。

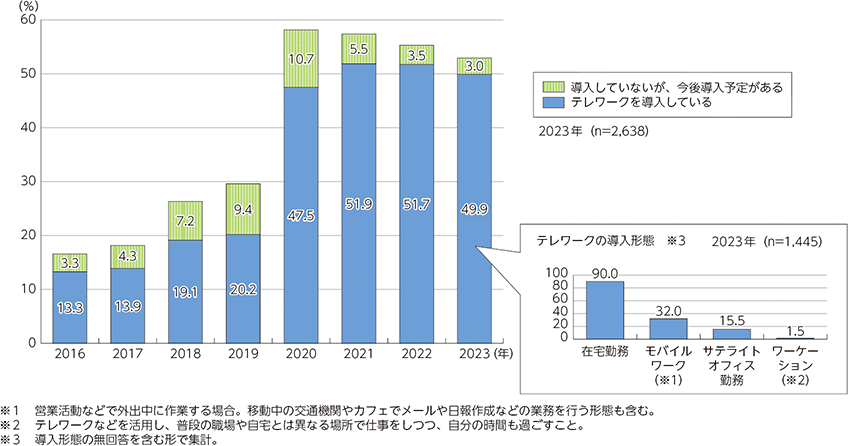

例えば、総務省の「令和5年版 情報通信白書」によれば、2023年時点で民間企業の約50%がテレワークを導入しており、リモートワークが広く普及している様子が分かります。

また、国土交通省の「令和5年度 テレワーク人口実態調査」によると、雇用型就業者のうち24.8%がテレワークを実施しています。

■ ポイント

・民間企業の約50%がリモートワークを導入

・雇用型就業者のうち約4人に1人がリモートワーク

さらに、最近では「副業OK」の制度を導入する企業も増えており、特に高い技術を持つエンジニアは、企業に勤めながら副業として他の企業の開発業務を請け負い、収入を得るケースも多く見られます。

このような背景により、これまでは転職によって収入アップを図ったり、自分のやりたい案件に携わるために転職することが一般的でしたが、現在では転職せずとも多様な働き方を通じて、自身のキャリアを実現できるようになっています。

このような背景があって、転職市場においてエンジニア求職者が現れにくく、求人を出してもなかなか採用が進まないという問題を抱える企業が増えていると考えられます。

採用する企業側では従来のオフィス勤務やフルタイムの採用方法では十分に対応できなくなっています。企業としては、エンジニアの働き方の多様化を受けて新たな採用手法を取り入れる必要があるでしょう。

採用チャネルや手法の複雑化

エンジニアの採用においては、多様なチャネルや手法が使われています。求人サイト、SNS、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、選択肢が増えることで、企業はどの方法を採るべきかを判断することが難しくなります。

各手法にかかるコストや効果を正確に見極めることが求められ、採用活動の精度を高めるためには、これらの手法をうまく組み合わせる戦略が必要です。

現在の採用市場のトレンドや採用手法に精通しておくことは重要です。「新卒採用・中途採用|最新の採用手法トレンドと今後の課題を徹底解説」の記事で詳細に解説しました。

需要の変化

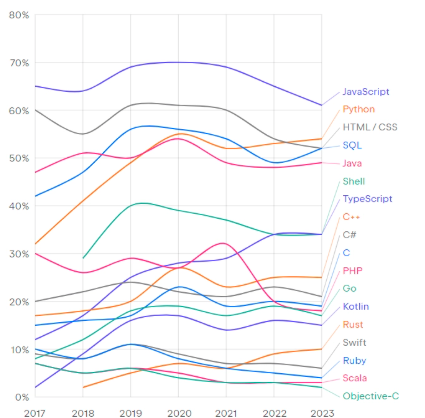

IT業界は変化が激しいため需要のあるスキルも変化しています。JetBrainsの調査よれば現在で最も使われている開発言語はJavaScriptです。この調査によると2023年において、JavaScriptは最も使用されているプログラミング言語となり、7年連続でトップの座を維持しました。

これは、JavaScriptがフロントエンドウェブ開発の主要な技術であり、学習しやすい言語であることが要因と考えられるとのことですが、過去3年間でそのシェアはわずかに減少していることも報告されています。

この傾向はTypeScriptの普及と同時に進んでいるとこの調査は分析しています。

また同じ調査結果を見てみると、ここ数年でPythonの利用者が大幅に増加したのに対して、PHPの利用者が逆に大きく減少している様子もわかります。

iOSアプリを開発するための言語であるObjective-Cは、代替言語であるSwiftへの切り替えで利用者が減少しましたが、そのSwiftの利用者もゆるやかな減少を見せています。

一方で、以前から一定の需要と人気を保ってきたJavaは引き続き同じレベルで利用者がいます。

このようにプログラミング言語のニーズだけを見てみても、時代とともに大きく変化することが分かります。

何年も一定の人気を集めてきた言語であればエンジニアも比較的探しやすくなりますが、利用者が多くないプログラミング言語を使えるエンジニアの確保は難しいといえます。

また、最近特に人気を集めてきた言語に関しては、「少し触ったことがある」というレベルのエンジニアは沢山見つかるかもしれませんが、その言語で経験を積んだエンジニアということになると、やはり確保は大きな課題となるでしょう。

エンジニア採用が難しい理由:企業内部の課題

エンジニアの採用を難しくしている企業内部の課題についてもみてみましょう。

まず簡単にまとめると以下の点が課題となります。

■ ポイント

・そもそもどういう人材は必要なのか分からない

・エンジニアのスキルを適切に評価できる採用担当者がいない

・コミュニケーションスキルなども含めた能力を総合的に判断する必要がある

・候補者が望む待遇や条件を提供できない

・選考に時間がかかってしまう

それでは、詳細にみていくことにしましょう。

ペルソナ設定やターゲット候補者設定が明確でない

エンジニア採用に苦労している企業の多くは、求めるエンジニアのペルソナが不明確であることが一因です。求めるスキルセットや経験、人物像が曖昧だと、どのようなエンジニアが自社に最適なのかを見極めるのが難しくなり、ターゲットとなる候補者に対して効果的な訴求ができません。

この状態では、エンジニアを採用できたとしても、ミスマッチが生じて短期離職につながるリスクも高まります。

そのため、ペルソナを設定する際には、実際に携わるプロジェクトや自社で活躍している社員の傾向をもとに、ターゲット像を明確にすることが重要です。また、選考に関わる社員全員にこのターゲット像を浸透させることで、採用活動をスムーズに進めることができます。

「自社のターゲットとなる候補者はどういった経験や人物特性を持っているのか」を明確にし、採用広報や求人票の打ち出し方も一致させることで、採用活動の効果が高まります。

ターゲットからの関心が集まらない

エンジニアの採用活動において、「ターゲットからの応募がなかなかもらえない」という課題は多くの企業が抱えている問題です。この課題の主な原因の一つは、企業の採用基準が市場の実情や自社の採用レベルに適していないことです。

例えば、エンジニアが求める給与水準や福利厚生、求められるスキルセットが、企業側の基準を超えてしまっている場合、ターゲット層に対して現実的なアピールができなくなり、応募者が集まりません。市場のニーズや現実を反映した採用基準を設けることが、まず第一歩となります。

さらに、ターゲット層に響くアピールができていないことも大きな問題です。エンジニアにとって魅力的な働き方やプロジェクト内容、技術的な挑戦の機会が企業にうまく伝わっていないと、いくら求人を出しても応募は期待できません。

場合によっては、自社にとってアピールすべき魅力が不足していることもあります。エンジニアがどのような環境で働きたいのか、どんなスキルを伸ばしたいと考えているのかを理解し、それに合った魅力を伝えることが重要です。

また、企業が「待ちの姿勢」でいると、求職者との接点を取る機会が減り、エンジニアの採用が難しくなります。積極的に採用活動を行い、スカウトやリファラルを活用してターゲット層にアプローチすることが必要です。

待っているだけでは、優秀なエンジニアが他の企業に流れてしまう可能性が高いため、自社から積極的に接触を図り、魅力的なオファーを提供することが求められます。

選考通過率の低さと面接機会の不足

エンジニアの採用において、選考通過率の低さやなかなかいい人材の面接が実現しないといった課題は多くの企業が直面しています。

特に、書類選考での「レジュメ」の評価が原因となることがよくあります。ここでいう「レジュメ」とは、エンジニアが応募時に企業に提出する履歴書や職務経歴書のことです。このレジュメには、応募者の過去の職務経験、スキル、使用したプログラミング言語やツール、プロジェクト経験などが記載されます。

エンジニア採用では、これらの情報が非常に重要ですが、レジュメに十分な情報が記載されていない場合や、企業が求めるスキルや経験が明確でない場合、選考で不利になりやすいのです。

特にWeb求人では、エージェントを使わないことが多いため、応募者が自身のスキルや経験を詳細にレジュメに記載することが求められます。しかし実際には、多くの候補者がレジュメを完全に埋めていないことが多く、これが選考通過を難しくしています。

実際、全てのレジュメ項目を埋めているのは全体の2割程度と言われており、レジュメが薄いと企業側の選考担当者がその候補者に対して十分な評価を下すことができず、結果として面接機会が提供されないまま不合格となるケースが増えています。

さらに、選考基準が不明確なまま書類選考を行うと、どの情報を重視すべきか判断が難しくなり、候補者を絞り込むことができません。その結果、選考を通過する候補者が少なくなり、面接機会自体が減少してしまいます。

特にエンジニア職では、技術スキルが一目でわかるわけではなく、面接を通じてその能力を確認することが重要です。したがって、レジュメに頼りすぎず、候補者と早期にコミュニケーションを取ることや、スキルテストや電話面談を活用することで、より精度の高い選考が可能になります。

また、選考が遅れると、他の企業に優秀なエンジニアを取られてしまう可能性が高くなります。

エンジニア市場は非常に競争が激しく、迅速な選考が求められます。選考基準を明確にし、スムーズに進行するプロセスを構築することで、面接機会を十分に確保し、優秀なエンジニアを逃さず採用できるようになります。

採用を改善するためには、採用の各フェーズごとの歩留まり率を分析することが重要です。そうすればエンジニア採用に関してもどのフェーズで課題を抱えているかが見えてくるはずです。「採用の歩留まり:計算方法と改善方法を知って確実に採用!」の記事では歩留まり率の分析方法と改善方法などを詳しくご説明しました。

エンジニアのスキル評価の難しさ・採用担当者の知識不足

エンジニアのスキルを正確に評価することは非常に難しいです。特に、技術的なスキルや経験だけでなく、実際のプロジェクトでどのような成果を出してきたのか、チームでのコミュニケーション能力や問題解決能力など、多面的なスキルを評価しなければなりません。

特に未経験者やフリーランスエンジニアの場合、実力を測るための基準をどのように設けるかが課題となります。

エンジニアのスキル評価を難しくしている要因をもう少し具体的に見てみましょう。

専門的なスキルの多様性

エンジニアにはさまざまな専門分野があり、例えばフロントエンド、バックエンド、データベース、インフラなど、それぞれに求められるスキルが異なります。評価基準が一律ではなく、専門性に応じた柔軟な評価が必要です。また、それぞれの専門分野のエキスパートでないと適切な評価が下せないことが課題になることも多いです。

実務能力と理論知識のギャップ

理論的な知識と実務での活用能力には差がある場合があります。たとえば、面接やテストで高い理論的知識を示すことができても、実際のプロジェクトでどれだけ効率よく問題解決できるかは別の話です。これを見極めるには、実務経験に基づいた評価が必要です。

成果の見える化が難しい

エンジニアの仕事は、コードを書いたりシステムを設計したりすることが多いですが、その成果が一目でわかるわけではありません。例えば、ソフトウェアの品質やチームとの協力の結果が数値として見えにくいため、評価する側が客観的な基準を設けることが難しくなります。

技術の進化が速い

IT技術は日々進化しており、新しい技術が出てくると、それに対応できるかどうかが求められます。そのため、エンジニアが持っているスキルが最新であるかどうかを評価するのも難しいことがあります。

ソフトスキルの評価の難しさ

エンジニアは技術力だけでなく、チームとのコミュニケーションや問題解決能力も重要です。これらの「ソフトスキル」を評価するのは、定量的なデータを集めるのが難しいため、主観的な判断に頼らざるを得ないことが多いです。

これらの要素が複合的に絡み合って、エンジニアのスキルを適切に評価するのが難しくなっています。

特にエンジニアのスキル評価には専門的知識が必要ですが、エンジニアがすでに足りていない企業では採用選考の際のスキル評価をするための人材を確保するのが難しい場合があります。

このように採用担当者側の知識不足も優秀なエンジニアの採用を難しくしている要因となっています。

採用基準と市場条件のミスマッチ

自社の条件だけを基に採用基準を決めてしまうと、円滑なエンジニア採用が難しくなります。例えば、応募要件や採用基準を自社の理想に合わせて過度に高く設定すると、潜在的な応募者を逃してしまうことがあります。

エンジニアは売り手市場であり、特に優秀なエンジニアは他の競合企業からも求められています。自社の理想的な条件だけでなく、市場の動きに合わせた現実的な採用基準を設けることが重要です。

例えば、給与や福利厚生が市場の期待に合っていないと、優秀な人材を引き寄せることは難しくなります。

採用基準は、市場のトレンドを反映させ、求める人物像と実際に採用可能な人材レベルをバランスよく考慮することが求められます。このように現実的な基準を設定することで、優れたエンジニアを惹きつけることができるようになります。

競合との差別化がうまくいっていない

多くの企業が直面している課題の一つが、「最終選考で他社に選ばれてしまった」という事態です。この問題は、「競合と比較した自社の強みや魅力」を正確に伝えきれていないことが原因で生じます。

引く手数多のエンジニアにとって、求職者が「自社を選ぶ理由」を明確に示すことが重要です。しかし、競合と差別化できる自社の魅力を伝えきれなければ、選考の段階で他社に辞退されてしまいます。

さらに、採用における競合は事業競合だけに限りません。採用市場を正しく理解した上で、自社のポジショニングを明確にし、他社と差別化することが求められます。競争が激しい中で、独自の魅力を伝えられないと、優秀なエンジニアを獲得することは難しくなります。

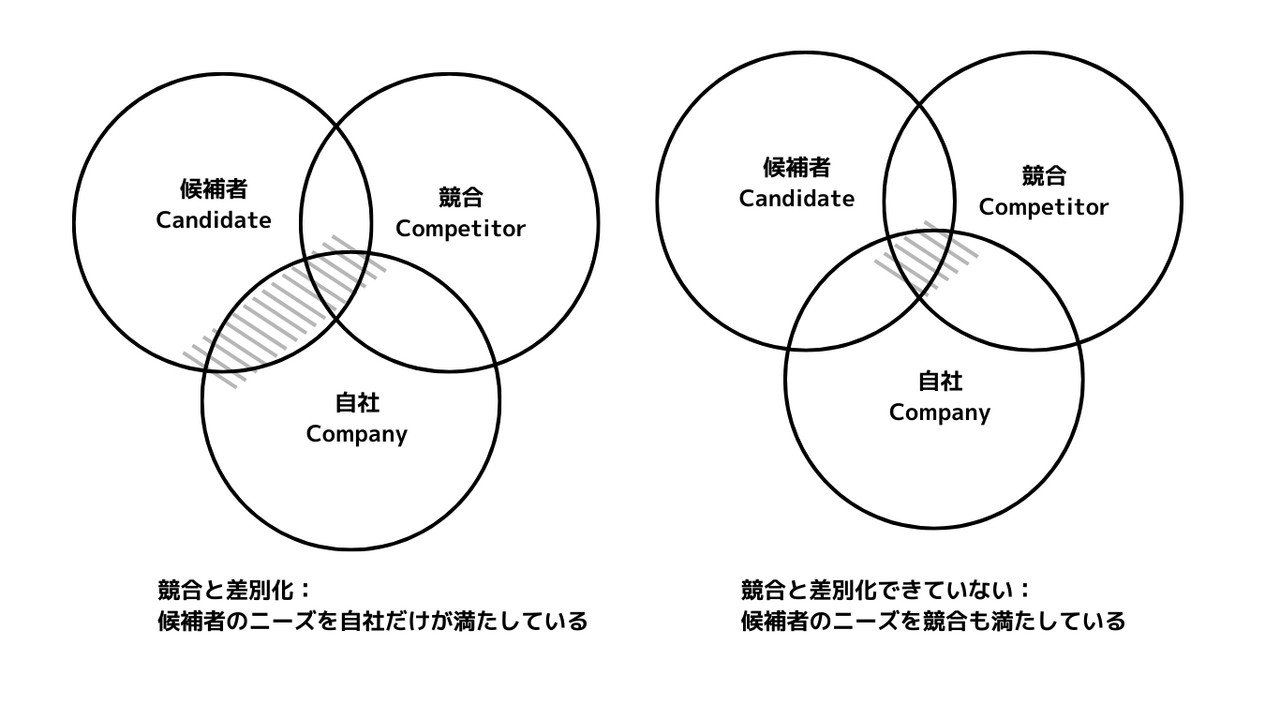

「採用マーケティングとは?成功させるための手法・戦略を解説」の記事でご紹介したマーケティングフレームワークの中に3C分析という手法があり、その考え方を応用することで、どこで差別化を図ることができるかを検討することができるでしょう。

3C分析とはCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点で事実を整理し、マーケティング環境を抜けもれなく把握する方法のことです。

採用マーケティングにおいては「顧客(Customer)」のかわりに「Candidate(候補者)」を考慮して、Candidate(候補者)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの要素で3C分析します。

候補者のニーズを自社だけが満たしていて競合が満たしていない場合は、競合との差別ができていることになります。一方で候補者のニーズを競合も満たしている場合、競合との差別化ができていません。

エンジニア向けの魅力的なアピール不足

エンジニアを採用する際に最も重要なのは、求職者に自社の魅力をしっかりと伝えることです。しかし、エンジニアに対するアピールが不足していると、どんなに良い条件を提示しても応募者を引き寄せることはできません。

特に、エンジニアは技術的な挑戦やスキルアップの機会、働く環境の整備などを重視するため、これらのポイントを明確にアピールできないと、優秀な人材に響かない可能性があります。

さらに、エンジニアは選択肢が多いため、他の企業と比較して「自社で働く理由」が見つからなければ、応募を躊躇してしまいます。

そのため、自社の開発環境や技術的な挑戦、社員の成長を支援する制度など、エンジニアにとって魅力的な要素を積極的に伝えることが重要です。エンジニアが求めるポイントを正しく理解し、それを訴求することで、採用活動の成功につながります。

選考の遅さによる候補者の辞退

エンジニアを採用する際、選考に時間がかかりすぎると、優秀な候補者を逃す大きな原因になります。特に現在のエンジニア市場は求職者にとって売り手市場であり、スキルや経験を持ったエンジニアは複数の企業からオファーを受けていることが一般的です。

このような状況では、採用プロセスが長引くことで、候補者は他の企業からのオファーを受け入れる可能性が高くなり、最終的に自社の選考を辞退してしまうリスクが増大します。

エンジニアは、自分のキャリアや生活に直接影響を与える決断を短期間で求められるため、迅速に選考を進めることが重要です。選考の遅れは、候補者が他の企業に興味を持ち、次第に自社への関心が薄れていく原因になります。企業の対応が遅ければ遅いほど、エンジニアは次のチャンスを求めて他の企業とのやり取りを進めてしまい、最終的に自社の採用決定に時間をかける余裕がなくなってしまいます。

また、選考プロセスが長期化すると、候補者に対する不安や不満も募りがちです。特に面接回数が多すぎたり、結果通知に時間がかかったりすると、候補者は「自社は決定に時間がかかる企業だ」と認識し、他のスピーディーに進む企業に流れてしまうことがあります。

さらに、選考が長期化することで、候補者は他のオファーの条件と比較して、最終的に自社を選ばない理由が増えてしまうのです。

スムーズな選考プロセスを実現するためには、面接やテストの回数を減らし、必要な情報を早期に収集できるように工夫することが大切です。また、選考の途中でも候補者とのコミュニケーションを密にし、進捗状況をしっかりと伝えることで、候補者の関心を保つことができます。

選考のスピードを上げることで、候補者に対して積極的な印象を与え、他社に取られることなく、魅力的なエンジニアを自社に迎えることができるでしょう。

モチベーション不足やフォロー不足による内定辞退

内定を出しても、候補者が他の企業を選んで辞退することがよくあります。特に人気のあるエンジニアは、複数の企業からオファーを受けているため、選択肢を持っています。内定後のフォローアップや企業の魅力を再確認することが、内定辞退を防ぐためには重要です。

辞退が多い原因の一つは、候補者への動機づけが不足していることです。

特に、エンジニアは非常に多くの選択肢を持っているため、自社を選ぶ理由が明確でなければ、内定後に辞退する可能性が高まります。企業側が一律のアプローチで候補者に動機づけを行うのではなく、候補者ごとの志向やキャリアビジョンに合わせた動機付けを行うことが必要です。

例えば、エンジニアが特に重視する「技術的な挑戦」や「キャリアの成長機会」といったポイントを明確に伝え、個別に納得感を与えることが重要です。

また、内定通知後のフォローアップが不足していることも大きな要因です。内定を出した後にしっかりとしたフォローアップを行わないと、候補者は他社のオファーを再考したり、辞退を決断してしまうことがあります。

内定後は、候補者に対して会社の文化やビジョンを改めて伝える機会を設け、入社後のキャリアプランや成長機会を再確認させることが大切です。さらに、質問や不安に丁寧に対応し、入社に対する不安を解消することで、内定辞退を防ぐことができます。

内定辞退を減らすためには、候補者とのコミュニケーションを密にし、採用プロセスの各段階で候補者の期待に応える対応が求められます。

エンジニア採用を成功させる方法

求めるエンジニアのペルソナとターゲット像を明確にする

エンジニア採用を成功させるためには、求めるエンジニアのペルソナとターゲット像を明確に設定することが重要です。ペルソナ設定を行う際には、以下の点を検討することで、自社に最適なエンジニアを明確にイメージし、効果的な採用活動を進めることができます。

まず、即戦力か育成枠かを決めることが重要です。自社が求めるエンジニアがどの程度の経験を持ち、どのようなスキルを活かして即戦力として活躍できるのか、またはどれくらいの時間をかけて育成する必要があるのかを明確にすることで、採用基準が定まります。

次に、過去に経験した開発環境を考慮しましょう。特定の開発環境において実績を積んできたエンジニアが、自社のプロジェクトにどれだけ適応できるかを見極めることは重要です。例えば、クラウドサービスを利用した開発経験やアジャイル開発に携わった経験があるかどうかを確認することで、スムーズなオンボーディングが期待できます。

また、コミュニケーションスキルも非常に重要な要素です。エンジニアは技術的なスキルだけでなく、チーム内外で円滑にコミュニケーションを取れる能力が求められます。プロジェクトチームとの協力やクライアントとのやり取りなど、コミュニケーションの場面での適応能力を評価することが、成功した採用に繋がります。

さらに、人柄や仕事についての価値観も重要なポイントです。自社の文化やチームに合う人材を採用することで、長期的に安定した働き方が実現できます。仕事に対する価値観やモチベーションが企業の方針や環境にマッチしているかどうかを確認することが大切です。

最後に、使用経験のあるソフトウェアやプログラミング言語を把握することも不可欠です。自社のプロジェクトで使用している技術スタックやツールに精通しているエンジニアを採用することで、採用後の成長を加速させることができます。必要なスキルセットを定義し、それに合致した人材をターゲットにすることで、より効率的に採用活動を進めることができます。

これらの要素を踏まえてペルソナとターゲット像を明確にすることで、採用活動が効果的に進み、自社にとって最適なエンジニアを採用することが可能になります。

■ ペルソナ設定の際の検討ポイント

・即戦力?育成枠?

・経験した開発環境

・コミュニケーション能力

・人柄・仕事についての価値観

・経験のあるプログラミング言語やソフトウェア

採用ターゲットに合わせた雇用条件の設定

エンジニア採用を成功させるためには、採用ターゲットに合わせた雇用条件を設定することが非常に重要です。

エンジニアは技術的なスキルだけでなく、仕事に対する価値観やライフスタイル、キャリアプランを重視するため、単に給与や福利厚生を提供するだけでは、優秀な人材を引き寄せることは難しくなります。

自社が求めるエンジニア像を明確にし、そのターゲットに合った条件を設定することで、より効果的な採用活動を行うことができます。

まず、給与水準や福利厚生は、ターゲットとなるエンジニアが重視するポイントに合わせて調整することが重要です。

例えば、若手エンジニアであれば、スキルアップの機会や教育・研修制度を充実させることで魅力を感じてもらえる場合が多い一方で、経験豊富なエンジニアには安定した給与や柔軟な働き方(リモートワークやフレックスタイム制度)を提案することで、他の企業との競争に勝ち抜くことができます。

また、成長機会やキャリアパスも重要な要素です。

エンジニアは自分のスキルやキャリアを向上させる環境を求めることが多いため、どのように成長できるか、具体的なキャリアパスが描けるかを明確に伝えることが求められます。

プロジェクトのリーダーシップを取れる機会や新技術に触れる機会が提供されると、特に技術に対する挑戦を重視するエンジニアには魅力的に映ります。

さらに、勤務環境や企業文化も大きな決め手になります。エンジニアはチームワークや働きやすさを重視する傾向があるため、職場の雰囲気やコミュニケーションのスタイル、チームの働き方などをしっかりと伝えることが必要です。

フラットな組織で意見が言いやすい環境や、成果を正当に評価してもらえるカルチャーは、エンジニアにとって大きな魅力となります。

ターゲットに合わせた雇用条件を設定することで、エンジニアにとって魅力的なオファーを提供し、自社に最適な人材を引き寄せることが可能となります。

条件を柔軟に設定し、候補者が本当に求めているものを理解して提供することが、採用活動を成功させる鍵となります。

プログラマーの平均年収

エンジニア採用の採用にあたって鍵になってくるのはやはり収入の設定でしょう。日経XTECHの調査によると2020年のプログラミング言語別平均年収ランキングは以下の通りでした。

| 順位 | プログラミング言語 | 平均年収 (万円) |

|---|---|---|

| 1 | JavaScript | 663 |

| 2 | SQL | 657 |

| 3 | C/C++ | 650 |

| 3 | R | 650 |

| 5 | VBA | 611 |

| 6 | Python | 608 |

| 7 | C# | 575 |

| 8 | Java | 573 |

| 9 | Visual Basic (VB.NET以外) | 550 |

| 10 | PHP | 545 |

| 11 | COBOL | 525 |

| 12 | FORTRAN | 521 |

| 13 | VB.NET | 467 |

| 14 | Ruby | 450 |

| 14 | Scala | 450 |

この中から二つのプログラミング言語に注目してみたいと思います。

JavaScriptの平均年収が高い理由

・JavaScriptは フロントエンド・バックエンドの両方 で使用されるため、活躍できる領域が広い。

・Web開発において必須 の言語であり、企業の大小を問わず求められる。

・SPA(シングルページアプリケーション)やPWA(プログレッシブWebアプリ)の開発が増え、高度なJavaScriptスキル が求められるようになっている。

Pythonの平均年収が高い理由

・AI・機械学習・データ分析 でPythonが 事実上の標準言語 となっている。

・AI用のライブラリが充実しており、AI開発の第一選択肢になっている。

・AWS、Google Cloud、Azure などのクラウド環境での インフラ自動化 にPythonが広く使われている。

このような背景があって需要の大きい分野のエンジニアは高収入の傾向があります。

Webアプリが浸透していることでJavaScriptエンジニアの需要が高いことが伺えますが、AI技術が急速に進歩しているので、AI分野で必要とされる技術の需要は今後、拡大していくことが見込まれます。

エンジニアが不足している状況では、より魅力的な条件を提示したところが採用では有利になります。こうした背景もきちんと押さえておく必要があるでしょう。

書類選考だけでなく面接を重視した評価方法

エンジニア採用に苦労している企業の多くは、履歴書や職務経歴書といった書類の記載内容だけで自社に合わないと判断してしまうケースがあります。

しかし、特にエンジニア職では、書類に記載された内容だけで判断することが必ずしも正しい評価につながるとは限りません。求人サイト経由で応募してきたエンジニアの場合、転職エージェントのようなキャリアアドバイスがないため、書類が薄くなりがちです。

応募書類の情報が不完全であっても、実際には非常に優秀な候補者である可能性が高いため、書類だけで不合格にするのはもったいないことです。

そのため、「まずは会ってみてから判断する」というスタンスを取ることが非常に重要です。

面接の場で候補者と直接話し、スキルや経験、仕事に対する考え方をより深く理解することが、採用成功につながる鍵となります。

書類選考だけでは見落としてしまうような重要な要素—たとえば、エンジニアとしての問題解決能力やチームとの協力性、業務への熱意など—を面接を通じて確認できるからです。

面接では、候補者に以下のような質問をして、実際にどのような思考を持っているのか、コミュニケーション能力はどうか、チームで働く姿勢や自社の文化に合うかを確認することが重要です。

例えば、以下のような点を検討すると良いでしょう。

■ 面接の際に質問できるポイント

- 過去に取り組んだ技術的な問題をどのように解決したか?

- チームでのコミュニケーションで重要だと思うことは何か?

- 最新の技術や開発手法についてどのように学び続けているか?

- 自社のプロジェクトにどう貢献できると考えるか?

これらの質問を通じて、候補者の技術的なスキルだけでなく、思考の柔軟性や人柄、仕事に対する価値観も確認できるため、書類選考だけでは見えてこなかった本質を把握することができます。

面接を重視し、候補者と直接会って判断することで、より適切なエンジニアを採用することが可能になります。

面接までのリードタイムを短縮し、候補者都合に合わせた柔軟な調整

エンジニア採用を成功させるためには、面接までのリードタイムをできるだけ短縮し、候補者の都合に柔軟に対応することが非常に重要です。

エンジニア市場は非常に競争が激しく、優秀な候補者は複数の企業からオファーを受けていることが多いため、選考プロセスが長引くと、他社に先を越されてしまうリスクがあります。

迅速に対応することで、候補者の関心を維持し、最終的に自社を選んでもらえる確率が高まります。

面接の日程調整を迅速に行い、候補者がスムーズに次のステップに進めるように配慮することが大切です。候補者の都合を尊重し、柔軟な面接日程を提案することで、候補者の負担を減らし、積極的に選考に参加してもらえる環境を作り出します。

また、面接の日程だけでなく、選考の進行スピード全体を意識して、候補者が長期間待たされることのないように配慮しましょう。

さらに、選考の早い段階からフィードバックを行うことも重要です。面接後にすぐにフィードバックを提供することで、候補者は自分の評価を早く知ることができ、他社の選考を進める前に自社のオファーを受け入れる可能性が高くなります。

面接時に動機づけを重視し、候補者個別のアプローチを実施

エンジニア採用において、面接時に候補者の動機づけを重視し、個別にアプローチすることは、採用成功において非常に重要な要素です。エンジニアは技術的なスキルだけでなく、どのようなキャリアパスを望んでいるのか、どのような価値観を持っているのかが重要な決定要素となります。

面接時に候補者が自社でどのように成長できるのか、どのような魅力があるのかを理解してもらい、動機を高めることが必要です。

候補者ごとに異なる志向やキャリアの目標に合わせたアプローチを取ることが、強い動機づけを生み出します。

例えば、成長を重視する候補者にはスキルアップの機会やプロジェクトでの挑戦を強調し、安定したワークライフバランスを求める候補者には柔軟な働き方や社員福利厚生の充実を伝えることが有効です。

各候補者が求める要素に合わせて具体的なメリットを説明することで、より強い関心を引き、内定を受け入れてもらえる可能性が高まります。

エンジニア採用に成功した企業と失敗した企業の違い

成功した企業と失敗した企業の違いは、主に採用戦略とプロセスにあります。成功した企業は、採用基準を明確にし、選考プロセスを効率的に運営しています。さらに、候補者に対して魅力的なオファーを提供し、採用後のフォローアップもしっかりと行っています。これにより、内定辞退を減少させ、採用活動をスムーズに進めることができるのです。

一方で失敗した企業は、採用基準が厳しすぎたり、選考プロセスが遅かったりすることが多いです。また、エンジニアにとって魅力的な条件を提示できていない場合、候補者が他の企業を選択してしまうことが多くなります。特に、給与や福利厚生、働き方の柔軟性が不十分であると、優秀なエンジニアを引き寄せることができません。失敗した企業は、これらの点に注意を払い、改善策を講じる必要があります。

エンジニア採用がうまくいく企業と苦戦する企業の特徴をそれぞれ具体的にみてみましょう。

1. 母集団形成の戦略

成功する企業:

ターゲットとなるエンジニア層を正確に把握し、その層に合わせた求人内容を作成しています。給与水準や勤務条件がターゲットに合致しており、的確に必要な人材に届きます。苦戦する企業:

採用条件が高すぎる、または年齢層が狭すぎることで、ターゲット層にうまくアプローチできていません。その結果、応募が集まりにくくなります。

2. 書類選考のポイント

成功する企業:

書類選考での基準が明確で、候補者のレジュメ内容を丁寧に評価し、多くの候補者を選考に進めています。苦戦する企業:

レジュメでのスキルチェックが不十分で、候補者の強みを見逃しがちです。結果として、優秀な候補者を見逃すことが多く、選考通過者が少なくなります。

3. 面接日程の調整

成功する企業:

面接日程は迅速に調整され、応募者の希望に柔軟に対応します。これにより、候補者がスムーズに選考プロセスを進められます。苦戦する企業:

面接の調整に時間がかかりすぎ、候補者に不便を感じさせてしまうことが多いです。面接が遅れると、他社に流れるリスクが高まります。

4. 面接時のアプローチ

成功する企業:

候補者の個別の志向に合わせて動機づけを行い、その意欲を引き出します。面接を通じて、候補者がどれだけ自社にフィットするかを確認し、成長可能性を見極めます。苦戦する企業:

面接での質問が一般的で、候補者の本当の意欲やスキルを引き出しきれません。そのため、候補者が「自社で働きたい」と思う理由を見つけにくいです。

5. 内定後のフォローアップ

成功する企業:

内定後は迅速に連絡をし、候補者が安心して入社できるようにサポートを提供します。フォローアップがしっかりしているため、内定辞退を防ぐことができます。苦戦する企業:

内定後のフォローが不足しており、候補者が他社のオファーを再考したり、辞退する原因となってしまいます。

優秀なエンジニアを採用するためのおすすめ採用手法

人材紹介サービスの活用

エンジニア採用において、人材紹介サービスを活用することは非常に効果的な手法です。特に、専門的なスキルや経験を求めるエンジニア職では、求人サイトや自社の採用活動だけではなかなか理想的な候補者を見つけることが難しいことがあります。その点、人材紹介サービスは、企業が求める条件に合った人材を厳選し、迅速に紹介してくれるため、採用の効率が大幅に向上します。

人材紹介サービスの最大の利点は、採用活動の負担軽減です。自社での求人広告や選考プロセスにかかる時間とコストを削減できるため、エンジニア採用におけるリソースをより効率的に活用できます。

また、人材紹介サービスには、エンジニア専門のリクルーターがいるため、技術的な要件や業界のトレンドに精通しているという点でも大きな強みがあります。これにより、自社のニーズに最適な候補者を絞り込むことができ、質の高いマッチングが実現します。

さらに、人材紹介サービスを利用することで、非公開求人や高スキルなエンジニア層にアプローチできる点も魅力的です。

紹介会社が持つネットワークを通じて、一般公開されていないポジションや求職中でない優秀なエンジニアと繋がることができ、他社と差別化を図ることが可能となります。

ただし、人材紹介サービスを活用する際には、費用対効果をしっかりと見極めることが重要です。紹介手数料が発生するため、予算と照らし合わせて最適なサービスを選択することが求められます。

しかし、時間を節約し、質の高い候補者を短期間で見つけることができるため、長期的には非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となるでしょう。

このように、人材紹介サービスを活用することで、エンジニア採用における効率を大きく向上させ、優秀な人材をスピーディーに採用することが可能となります。

求人媒体や求人広告を適切に活用する方法

エンジニア採用において、求人媒体や求人広告の活用は非常に重要な手法です。しかし、適切な媒体や広告内容を選ばないと、求める人材に届かない可能性があります。求人媒体や求人広告は、エンジニア層にアプローチするための強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、ターゲットに合わせたアプローチが欠かせません。

まず、求人媒体を選ぶ際には、自社が求めるエンジニアのスキルセットや経験に合ったプラットフォームを選定することが重要です。

例えば、フロントエンドエンジニアを募集する場合、エンジニア専門の求人サイトや、特定のプログラミング言語に特化したプラットフォームを活用することが効果的です。

また、リンクドインやGitHubなど、プロフェッショナルネットワークを活用することで、より精度の高い候補者にリーチすることができます。

次に、求人広告の内容ですが、エンジニアが求めるポイントをしっかりとアピールすることが肝心です。単に給与や福利厚生を記載するだけではなく、技術的な挑戦や成長機会、チームでの協力環境など、エンジニアが仕事を選ぶ際に重要視する要素を強調しましょう。

例えば、「最新の技術に挑戦できる環境」や「フレックスタイム制度でワークライフバランスを重視」など、具体的な魅力を伝えることで、エンジニアの関心を引きやすくなります。

また、求人広告のターゲティングにも注意が必要です。求人広告が目立たなければ、ターゲットに届きません。

特にエンジニアは、情報収集をオンラインで行うことが多いため、SEO対策を施した求人広告を作成したり、SNSやコミュニティサイトでの広告出稿を活用することが効果的です。

例えば、エンジニア向けのオンラインコミュニティや、技術ブログに広告を出すことで、より専門的な知識を持った候補者にリーチすることができます。

最後に、求人広告の効果を定期的に分析し、改善を加えることも重要です。求人広告を掲載した後は、応募状況や面接通過率、反応の質などを分析し、効果的な改善策を講じることで、次回以降の採用活動に活かせます。

このように、求人媒体や求人広告をターゲットに合わせて適切に活用することで、エンジニア採用の成功確率を高めることができます。

求人広告を効果的に出すためのコツは「求人・採用の効果を出すためのポイントと注意点」の記事でもご説明しています。

リファラル採用のメリットと実施方法

優秀なエンジニアを採用するための効果的な手法の一つが「リファラル採用」です。リファラル採用とは、社員が自分の知人や友人、元同僚などを推薦して採用に繋げる方法で、企業にとって非常に高い採用効果を誇ります。リファラル採用の最大のメリットは、信頼できる推薦がもたらす候補者の質の高さです。既存社員が推薦するため、候補者のスキルや性格、文化的なフィット感を事前に理解した上で紹介されることが多く、採用後のミスマッチが減少します。

さらに、リファラル採用は、採用コストの削減にもつながります。従来の求人広告やエージェントを利用する場合、広告費や手数料が発生しますが、リファラル採用ではこれらのコストを大幅に抑えつつ、質の高い候補者を得ることができます。

また、リファラル採用によって集まる候補者は、企業文化に馴染みやすく、早期に組織に適応することが期待されるため、定着率の向上にも貢献します。

リファラル採用を実施する際のポイントは、インセンティブ制度の導入です。社員が積極的にリファラルを行うように、推薦が成功した場合の報酬やインセンティブを設定することが重要です。

このインセンティブが、社員のモチベーションを高め、質の高い候補者を推薦してもらえるきっかけとなります。報酬だけでなく、社員の紹介によって採用された場合のメリットを強調することも効果的です。

また、リファラル採用を成功させるためには、推薦者の意図と候補者の要件を明確にすることも大切です。社員にとって、どのような人物が求められているのかを具体的に伝えることで、よりターゲットに合った候補者を推薦してもらえます。

さらに、リファラル採用プロセスの透明性を高め、社員が気軽に推薦できるような環境を整えることも、リファラル採用を成功させるための鍵となります。

このように、リファラル採用は企業にとって非常に効果的な採用手法であり、既存社員のネットワークを活用することで、優秀なエンジニアを効率的に採用することが可能です。

ダイレクトリクルーティングの活用

ダイレクトリクルーティングは、専用の求人サイトやSNSを活用し、企業がエンジニアに直接スカウトメールを送る積極的な採用手法です。

この手法の最大のメリットは、求める人材に直接アプローチできる点です。

特に、企業の知名度が低い場合でも、魅力的なスカウトメールを送ることで、転職を考えていない潜在層のエンジニアにも興味を引き、採用のチャンスを広げることができます。

ダイレクトリクルーティングは、転職潜在層にアプローチできるため、他の採用手法に比べてより多くの候補者と出会う可能性があります。

エンジニアが日々活用しているSNSや専門の求人サイトを通じてターゲット層にダイレクトにリーチできるため、採用したいスキルを持った人材に対して効率的に接触できる点が特徴です。

ただし、この方法は長期的な視点で採用活動を進めることが重要です。転職を考えていないエンジニアにもアプローチするため、最初は「興味を引く」段階から始め、徐々に関心を高めていく必要があります。

一方で、スカウトメールを送る際は募集要件をしっかり理解した上で行うことが求められます。自社に最適な候補者を見極め、適切なタイミングでパーソナライズされたメッセージを送ることが大切です。こ

れは、人事担当者にとっては手間がかかる作業となるため、効率的に進めるために、ダイレクトリクルーティングの業務代行サービスを活用したり、他の採用手法と組み合わせて行うことが推奨されます。

ダイレクトリクルーティングは、エンジニアに対して積極的にアプローチできるため、よりターゲットに合った優秀な人材を採用するために非常に有効な方法ですが、計画的で戦略的に実施することが、成功に繋がります。

フリーランスエンジニアの活用

優秀なエンジニアを採用するための一つの有効な手法として、フリーランスエンジニアの活用があります。フリーランスエンジニアは、プロジェクト単位で働くことが多いため、短期間で必要なスキルや専門知識を活用できる点が大きなメリットです。

特に、自社のチームが短期間でスキルを補完する必要がある場合や、特定の技術スタックに精通したエンジニアをすぐに投入したい場合に有効です。

フリーランスエンジニアを活用することで、採用の柔軟性が増し、長期的な雇用契約を結ばずとも高いスキルを持つ人材を短期間で確保できます。

また、企業の必要に応じてフリーランスエンジニアを投入することで、コスト効率が高まり、リソースを最適に活用できます。

例えば、新規プロジェクトの立ち上げや急募の技術支援が必要な場面で、迅速に対応できるフリーランスエンジニアを活用することは、スムーズな事業運営に貢献します。

さらに、フリーランスエンジニアは、自己管理能力が高いことが多く、プロフェッショナルなスキルを持ちながらも柔軟な働き方が可能です。

そのため、短期的なプロジェクトでも質の高い成果を期待でき、長期的に自社のエンジニアリングチームの補強を図ることができます。

また、フリーランスエンジニアが企業の文化に適応していくことが難しい場合もありますが、プロジェクト単位での仕事に集中してもらえるため、ミスマッチが少なく、効率的に仕事を進めることができます。

ただし、フリーランスエンジニアを活用する際には、契約内容やプロジェクトの管理をしっかりと行うことが大切です。契約書や報酬体系を明確にし、仕事の進行状況をこまめにチェックすることで、期待する成果を得ることができます。

採用代行サービスの利用

優秀なエンジニアを採用するための効果的な手法の一つとして、採用代行サービス(RPO)の活用があります。

RPO(Recruitment Process Outsourcing)とは、採用業務の一部または全てを外部の専門業者に委託するサービスです。この手法は、企業が求める人材を効率的に採用するためのサポートを提供し、採用活動全体を管理・運営してくれます。

採用代行サービスを利用することで、特に採用活動にリソースが限られている企業や、急速にエンジニアを採用しなければならない企業にとって、大きなメリットがあります。

RPOサービスを提供する会社は、採用のプロセスを最適化し、採用スピードを向上させるためのノウハウを持っています。これにより、エンジニア採用における労力を大幅に削減でき、企業は本業に集中しながら、優秀なエンジニアを短期間で見つけることが可能になります。

さらに、RPOを利用することで、採用戦略の構築から採用マーケティングまで、企業のニーズに合わせた柔軟な採用プロセスが実現できます。

RPO業者は、求人市場や業界の動向を把握しているため、企業にとって最適な求人広告の作成やターゲット層へのアプローチが可能です。これにより、採用活動の効率が向上し、コストパフォーマンスの良い採用が実現します。

また、採用代行サービスは、データドリブンの採用を実現するための強力なツールでもあります。RPO業者は採用データを収集・分析し、採用活動を継続的に改善するためのフィードバックを提供してくれるため、企業はデータに基づいた意思決定を行い、採用活動の質を向上させることができます。

RPOは、特にエンジニア採用のように高度なスキルを必要とする人材を効率的に採用するために非常に有効な手法であり、企業の採用活動を支援し、競争力のあるエンジニアチームの構築につながります。

採用代行サービス(RPO)の活用法について詳しくはこちらの「採用代行(RPO)とは?メリットと導入方法を徹底解説」の記事を参考にしてください。

エンジニア採用に関してよくある質問(FAQ)

Q1: なぜエンジニアの採用は難しくなっているのですか?

A1: エンジニア採用が難しい背景には、以下の要因があります。

IT市場の急速な成長:デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展や生成AIの普及により、IT市場が拡大しています。

エンジニアの人手不足:特に高度な専門知識を持つエンジニアが不足しており、2030年までに最大で約78.7万人の人材不足が予測されています。

技術の急速な進化:新しいプログラミング言語や開発ツールの登場により、エンジニアに求められるスキルが常に変化しています。

働き方の多様化:リモートワークやフリーランスとして働くエンジニアが増え、企業は従来の採用手法では優秀な人材を確保しづらくなっています。

Q2: エンジニア採用を成功させるためには、どのような対策が必要ですか?

A2: エンジニア採用を成功させるためには、以下の戦略が有効です。

市場動向の把握:最新の技術トレンドやエンジニアの求める働き方を理解し、柔軟な採用条件を提示することが重要です。

採用手法の多様化:リモートワークの導入やフリーランスとの契約など、多様な働き方に対応した採用手法を検討します。

社内教育の充実:既存の社員のスキルアップを図り、内部から人材を育成することで、外部採用の負担を軽減できます。

魅力的な職場環境の提供:エンジニアが働きやすい環境や文化を整備し、定着率を高めることが求められます。

Q3: エンジニア採用に成功した企業と失敗した企業の違いは何ですか?

A3: 成功した企業と失敗した企業の主な違いは以下の点です。

柔軟性:成功した企業はリモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を導入しています。

迅速な対応:採用プロセスを迅速に進め、優秀な人材を逃さないようにしています。

明確なキャリアパス:エンジニアの成長を支援する明確なキャリアパスを提示し、モチベーションを高めています。

市場競争力のある報酬:適切な給与や福利厚生を提供し、他社との差別化を図っています。

Q4: 優秀なエンジニアを採用するための具体的な手法は何ですか?

A4: 優秀なエンジニアを採用するための手法として、以下が挙げられます。

リファラル採用:社員からの紹介を活用し、信頼性の高い人材を確保します。

ハッカソンや勉強会の開催:自社主催のイベントを通じて、潜在的な候補者と接点を持ちます。

専門の採用プラットフォームの利用:エンジニア特化型の求人サイトやコミュニティを活用し、ターゲット層にアプローチします。

ソーシャルメディアの活用:SNSを通じて自社の魅力や最新情報を発信し、認知度を高めます。

これらの手法を組み合わせ、自社に最適な採用戦略を構築することが重要です。

まとめ:エンジニア採用の成功に向けた総括と今後の展望

エンジニア採用を成功させるためには、企業が直面する課題をしっかりと理解し、適切な戦略を立てることが必要です。市場の競争が激しい中で、採用のプロセスを効率化し、迅速に対応できる体制を整えることが鍵となります。また、候補者に対して魅力的な雇用条件を提示し、選考過程をスムーズに進めることが求められます。

さらに、採用チャネルや手法を最適化し、リファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、新しい手法を取り入れることも有効です。採用の成否は、企業の戦略や対応力に大きく依存しています。今後の採用活動において、エンジニアのニーズにしっかりと応え、優れた人材を確保するためには、企業文化や雇用条件を見直し、柔軟なアプローチを取り入れることが必要です。

エンジニア採用は非常に競争が激しい市場ですが、企業が適切な戦略を取ることで、優れたエンジニアを確保し、長期的に成長することができます。採用の難しさに直面している企業は、これらの戦略を実行に移し、採用活動を改善していきましょう。

高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ

お客様も気づかなかったベストマッチを

人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。

会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。

そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。

「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて

また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。

でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。

圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで

ロケットスタートホールディングスは、IndeedシルバーパートナーとしてIndeed/Indeed PLUSを活用した採用成功への伴走支援を行っております。

※ IndeedシルバーパートナーはIndeedの定めた正規認定パートナーの証しです。

地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様に最適なプランを1社1社丁寧にご提案いたします。最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。

一覧へ戻る