公開日: 2025年02月28日 / 更新日: 2025年03月27日

ロケスタ通信採用支援

DX推進とは?:採用を切り口とした7つのメリットと成功のコツ

近年、多くの企業で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進が経営の最重要課題に掲げられています。DXとは単なるIT化ではなく、データやデジタル技術を活用してビジネスモデルや企業文化そのものを変革し、競争優位性を確立することを指します。こうしたデジタル時代の変革を成功させる鍵を握るのは「人材」です。

DXは技術導入のプロジェクトであると同時に、人と組織の変革プロジェクトでもあります。つまり、DX推進と人材採用・育成は切り離せない関係にあり、企業の人事・採用担当者はDX時代に対応した戦略を持つことが求められています。

この記事では、まずDX推進の定義と企業における重要性を整理し、次にDX推進が人材採用や組織にどのような影響を及ぼすかを解説します。その上で、DX人材の確保・育成における課題と解決策を考察します。

目次

DX推進とは何か?企業と社会における重要性

DX推進とは?

DX推進とは「DX(デジタルトランスフォーメーション)」を促進することです。

経済産業省は「デジタルガバナンス・コード3.0」のなかで、企業に対してDX推進の重要性を伝え、経営者に対して求める対応をまとめていますが、DX推進による利点が以下のように述べられています。

・データとデジタル技術を活用して、既存ビジネスモデルの深化や業務 変革・新規ビジネスモデルの創出を行うことで、顧客提供価値や収益等が向上する。

・ DXを推進していく中で、企業は、生産性や従業員エンゲージメントの向上、創造性人材の育成等の恩恵を享受し、結果的に優秀な人材を獲 得でき、人的資本経営の実現にもつながる。

・DXを推進していく上での前提となるサイバーセキュリティ対策を必要 不可欠な投資であると捉え、サイバーセキュリティリスクを把握・評 価し、対策を実施することで、企業活動におけるコストや損失を最小化できる。

・また、個社のDXを超えて、国境・産業・組織等をまたぐデータ連携を行うことで、さらに付加価値を高めることができる。その際、法令等に従い適切なデータの保護措置等を実施し、データを管理・活用する こと(データガバナンス)で、取引先等からの信頼性が向上する。

シンプルにまとめると、以下のような点がメリットとして挙げられるということになります。

・より良いサービスの提供

・優秀な人材の獲得

・コストや損失の削減

・より信頼される

このような利益を享受するために、一つの企業としての取り組みにとどまらず社会全体としてDXを推進していく必要がある、ということです。

DXとは?

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」とは、一言でいえばデジタル技術によってビジネスや社会を変革することです。

経済産業省の定義によれば

DXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

とされています。

簡単に言えば、デジタル技術を活用して企業の在り方を根本から変える取り組みがDXです。この定義からも分かるように、DXは単なるIT化(既存業務の効率化)に留まらず、事業モデルや組織文化まで含めた大きな変革を意味します。

DX推進が求められる背景

なぜ今、これほどDX推進が求められているのでしょうか。その背景には主に以下のような理由があります。

競争環境の激変:

テクノロジーの進化により業界の勢力図が短期間で塗り替わる時代となりました。デジタル化に乗り遅れた企業は市場での競争力を失いかねません。自社の製品・サービスを常に革新し続けるためにDXは不可欠です。

業務効率・生産性向上の必要性:

RPA(業務自動化)やAIを導入することで業務効率を飛躍的に高められます。単純作業から人手を解放し、付加価値の高い業務に人材を集中させることができます。そのためにも既存業務プロセスを見直しデジタル化するDX推進が重要です。

新規事業創出・ビジネスモデル変革:

DXによりデータ活用や最新技術をテコに、新たなサービスや事業モデルを生み出すことが可能になります。特に近年は生成AIやIoTの活用など、DXを通じた新規ビジネスへの期待が高まっています。

社会環境の変化(COVID-19など):

2020年以降の新型コロナウイルス禍でリモートワークの普及や非対面ビジネスへの転換が求められ、企業のデジタル対応力の差が顕在化しました。DXの遅れは事業継続リスクにも直結することが明らかになり、経営層の意識も高まっています。

レガシーシステムの課題: 古い基幹システムがブラックボックス化・複雑化し業務変革の足かせになっている問題、いわゆる「2025年の崖」が指摘されています。DX推進はこうしたレガシーシステム刷新の契機ともなり、将来的な経営リスクを回避する意味でも重要です。

以上の理由から、日本政府も企業のDX推進を積極的に支援しています。

経済産業省は2018年に「DX推進ガイドライン」を策定し、DX推進指標や認定制度の整備、関連税制の創設などの施策を展開しています。また各地の経済産業局や企業団体によるセミナーや支援プログラムも数多く実施され、DXは産官学あげての取り組みとなっています。

「採用」を切り口としたDX推進の7つのメリット

1.優秀な人材と出会えるチャンスが広がる

中小企業庁「2022年版中小企業白書」によると、中規模企業の57.6%、小規模企業の44.2%が人員不足を感じているそうです。

DXを活用した採用方法の効率化(例えば、Indeed PLUSを使ったAIマッチングやオンライン面接など)は、応募者数の増加やミスマッチの減少に繋がり、優秀な人材確保を支援します。

人手不足についてはこちらの「業界ごとに見る人手不足:理由と今後の対策をランキング付きで解説」の記事も是非参考にしてください。

2.離職率が改善する

厚生労働省「新規学卒者の離職状況」によると、従業員数30~99人の企業では、大学卒業者の3年以内離職率が39.4%、5~29人の企業では48.8%と、大企業(25.3%)よりも高い水準にあります。

DXによる業務効率化や柔軟な働き方(例えば、クラウド環境を整えたテレワーク、フレックスタイム制など)の導入は、従業員満足度を向上させ、離職率の低下に繋がります。

3.従業員の生産性が上がる

DX推進による業務プロセスの効率化は、従業員の生産性を大幅に向上させます。

経済産業省「DXレポート」によると、クラウド技術やAIツールを導入した中小企業で、生産性が30%向上した事例も報告されています。

優秀な人材ほど、働きづらい環境で自分の生産性が下がることを嫌うため、DX推進は優秀人材確保に不可欠と言えます。

4.エンゲージメントが向上する

DXを推進することで、業務フローの標準化や俗人化解消を促進し、従業員が安心して働ける環境に近づいていきます。

また、経営者のビジョン共有、透明性の高い風土醸成も、DX推進によって実現しやすくなります。

これにより「働き続けたい」という意欲が高まり、エンゲージメントの向上に繋がります。

5.採用ターゲットが広がる

DXツールを活用することで、在宅勤務やフレックスタイム制といった柔軟な働き方が可能になります。

これにより、他県在住者や育児・介護中の人材など、様々な背景を持つ優秀な人材を採用できるようになります。

6.どんどんスキルアップできる環境になる

DXツールの導入は、新しいスキル習得やキャリア形成の機会を従業員に提供します。

例えばロケスタではCybozu社のkintoneを利用していますが、その活用のために認定資格を取得して、社内でもっと活用して、お客様にも広がって…といったイメージです。

特に若手社員は「成長実感」を求める傾向が強いため、こうした環境は社員の定着にも繋がります。

7.採用プロセスを最適化できる

採用活動にDXツールを導入することで、データ分析による精度の高い候補者選定やオンライン面接などにより、採用プロセス全体を効率化することができます。

経済産業省「未来人材ビジョン」でも、こうした効率化は採用担当者の負担軽減と、ミスマッチ防止による採用成功率向上に期待できる、と書かれています。

DX推進を成功させるためのポイント

弊社ロケットスタートホールディングスでは採用のお手伝いをするだけでなく、DX伴走支援サービスiTantoを提供しています。サービスを提供していくなかで見えてきたDXを成功させるポイントがあります。

特に中小企業でDXを推進にしようと思った場合に、そもそもどうやって進めればいいのか、途方にくれる場合もあるでしょう。

DX推進を成功させるためのポイントをいくつかご紹介したいと思います。

担当者を明確にする

まず最初に担当者を決めることがとても大切です。

担当者としては、DX化したい業務範囲に関して以下の要件を満たす人を選ぶ必要があります。

・現場の業務フロー全体に通じている

・現在データがどのように管理されているかを把握している

・現場スタッフと十分なコミュニケーションが取れる

・現場をリードしていける

もちろん、現在の業務フローやデータ管理の現場が現時点ですべて洗い出せているわけではないかもしれません。それでも、いざ整理しようとしたときにそうした情報にアクセスできる方を担当者とすることが大切です。

業務フローに通じていない状態ではDXを推進しようがないからです。

またDX化の過程では業務フローを大きく変えていく必要がある場合も少なくありません。現場での運用をリードしていける立場の方が担当者になっていれば、そのあたりの調整がスムーズにいきます。

さらには、一定の裁量を与えられた方や、決定権を持つメンバーにアクセスできる方であればなお理想です。最適なDXを進めていくにはツールを調査し、その中から適切なツールを選んでいく必要があるからです。

最適なツールを選ぶ

ツール選びは非常に大切です。

弊社ロケットスタートホールディングのDX伴走支援サービスiTantoではkintoneの導入支援や伴走支援をメインにしています。サポートさせて頂くなかで気づいた点としては、kintoneが向いているケースとそうでないケースがあるということです。

他社の成功例などを聞いて「あの会社は自分たちと業務がとても似ている。kintoneを導入してDX化に成功したと聞いているから自分たちもうまくいくに違いない」と思って導入してみた結果、思ったほど自分たちの運用にフィットしない、というケースがあります。

運用に乗せてみてうまくいくかどうかは、会社ごとの特性にあったサービスを選ぶ必要がありますし、同じツールを導入するにしてもどういった運用方法が最適かどうか、というのは会社ごとに違うものです。

自分たちが実現したいと思っているのは何か、ということをまずは冷静に分析し、その上、それを実現させるにはどういったツールをどのように導入するのがベストなのかを自分たちの事情に合わせて丁寧に検討していく必要があるのです。

kintoneを導入してみたものの、イマイチ使いこなせないと感じておられる方や、自分たちの運用には合わないと感じておられる方はこちらの「kintoneは使えない?向き不向きを見極めつつ最大限活用しよう」の記事が参考になるかと思います。

せっかくkintoneの話題になったので、kintone関連の記事もいくつかご紹介します。kintoneで顧客管理をする方法については「kintoneで顧客管理をする方法」のなかでご紹介しています。

kintoneをデータベースとして使いこなすための考え方は「kintone(キントーン)をデータベースとして使うために構造を知ろう!」の中で詳しくご紹介しています。

現場を意識した運用設計をする

運用設計が現場にあっていなければ、せっかく優秀なツールを導入してもうまく回りません。

そのためには、運用フローを設計する際に

いつ・誰が・何をするのか?

をキーワードに、現在の業務フローと、新しい業務フローの両方を整理してみることをおすすめします。

ドキュメントに書き起こしてみると、分かっているようで、意外と分かっていない点が明確になることもあります。

また、社内の他のメンバーにプレゼンしてみることもおすすめです。分かっているつもりになっているだけで、自分でもきちんと整理できていない点は、他に人に分かりやすく説明することができません。

DX伴走支援サービスやコンサルなどを活用してDXを推進していこうと思っている場合でも、まずは担当者が現場の問題点や今後の課題を明確にしておく必要があります。

担当者がこれらの点を明確に把握しているならば、DX伴走支援サービスやコンサルのパワーを最大限引き出すことになります。

最適なツール選びや運用フローの構築の際には、このような現場を明確に意識した運用設計が大切になります。

運用フローはツールに合わせて柔軟に調整していく

さて、ツール選びも終わった。運用フローも出来上がってきた。このタイミングで導入したツールでは希望通りのことができない、というケースがよくあります。

例えばExcelからkintoneに移行した場合に「Excelではできてたことがkintoneではできない」といったケースです。

その場合は、想定していた運用フローにこだわるのではなく思い切って運用フローを調整しましょう。

もちろん、あまりに大きな調整が求められるような場合は「そもそもツール選びが適切ではなかった」という場合もありえます。

ただ、そのツールを選んだからにはそれなりの理由があるはず。

そのツールの良さと運用フローを調整する手間やコストを比較してみて、もしツールの良さのほうが大きいようであれば、運用フロー自体を柔軟に調整していきましょう。

DX伴走支援サービスiTantoでは、お客様の自走を最終的な目標としてサポートさせて頂いています。

サービスを提供するにあたり大切にしていることは「働きやすい環境作りのためのDX」のなかで熱く語らせて頂きましたので、是非ご覧ください。

DX推進が人材採用・組織に及ぼす影響

DXの本質は「人と組織」の変革

DX成功の鍵は技術そのものよりも「人と組織の変革」にあります。

デジタル技術を導入しても、それを活用するのは社員一人ひとりです。真のDXとは、デジタル前提でビジネスモデルを変革するだけでなく、企業文化や人々の意識・働き方を変えることに他なりません。

したがって、DX推進において人事部門や経営陣が果たす役割は非常に大きく、単なるIT部門任せでは成果を上げることは難しいでしょう。

まず、DX推進の過程では新たなスキルセットを持った人材が必要になります。データ分析やAI活用ができる人材、クラウドやソフトウェア開発に強い人材、あるいはビジネスとITの橋渡しができる人材など、DXを担う専門人材(DX人材)の需要が高まります。

厚生労働省とIPA(情報処理推進機構)の定義では、DXを推進する主な人材として以下の5つの類型が挙げられています 。

ビジネスアーキテクト:

新規事業開発や既存事業の高度化を担う企画系人材

データサイエンティスト:

データ分析からビジネス価値を創出する分析・AI系人材

ソフトウェアエンジニア:

システムやアプリの開発・運用を担うITエンジニア人材

サイバーセキュリティ人材:

セキュリティ対策を推進する専門人材

デザイナー:

サービスやUI/UXなど顧客体験を設計するデザイン人材

このように多様なDX人材が必要とされるため、人事担当者は自社のDX戦略に必要な人材像を明確化し、採用計画に反映していく必要があります。

またDX推進のために組織体制を見直すケースもあります。例えば、CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)の設置や、DX専門部門の新設、あるいは既存部門横断のプロジェクトチーム編成などです。こうした組織再編は人材配置や評価制度の変更を伴うため、人事部門が主導して設計することになります。

さらに、DX推進では既存社員の意識改革も不可欠です。デジタル技術に不慣れな従来型の社員にとって、新しいツールやデータ活用への適応は簡単ではありません。

社内には変化への抵抗勢力が生まれることもあります。実際、国内企業ではDX推進上の課題として「変革に対する社内の抵抗」を挙げる声も多く、グローバル企業と比べても社内抵抗の強さが指摘されています。

人事担当者は研修やコミュニケーションを通じて社員のデジタルリテラシー向上を図り、「変化を恐れずチャレンジする風土」を醸成する役割を担います。

DX推進の本質が人と組織の変革である以上、人事部門こそDXの推進役として社内をリードしていく必要があるのです。

採用市場への影響と人事戦略の転換

DX人材のニーズ拡大に伴い、人材市場にも大きな影響が出ています。高度なITスキルを持つ人材は引く手あまたで、業界を問わず奪い合いの状況です。

言い換えれば、DXを推進したい企業にとって優秀なデジタル人材の確保競争が激化しています。従来はIT企業やベンチャーが主な採用先だったデータサイエンティストやエンジニア人材を、製造業や金融業など他業界の大企業も求めるようになりました。その結果、求人倍率の高騰や人件費の上昇といった現象も見られます。

「エンジニア採用が難しい理由」の記事も是非参考にしてください。

人事・採用担当者はこの潮流に対応し、採用戦略の転換を迫られています。具体的には以下のような対応策が考えられます。

自社の魅力発信とブランディング:

デジタル人材から選ばれる企業になるため、自社のDXへの本気度や働きがい(魅力的なプロジェクト、裁量権、学習機会など)を明確に打ち出す必要があります。社内のDX事例やビジョンを採用広報で発信し、「この会社ならDXが実現できる」と感じてもらう工夫が重要です。

採用プロセスの高速化・効率化:

優秀な人材ほど他社にも複数応募しているため、スピーディーな選考と候補者体験の向上が欠かせません。オンライン面接の活用や選考フローの見直し(例:面接回数の削減など)によって、良い人材を逃さず惹きつける採用DX(デジタル技術を活用した採用活動の変革)も進めましょう。

多様な採用チャネルの活用:

従来の求人媒体だけでなく、ダイレクトリクルーティング(スカウト)やハッカソン・コンテスト経由の採用、リファラル採用(社員紹介)など、多彩なルートでDX人材と出会う機会を増やします。特に専門人材は従来型の募集では集まりにくいため、コミュニティやイベントへのアプローチも有効です。

柔軟な雇用形態の検討:

フルタイム正社員としての採用が難しい場合、プロジェクト契約や副業人材の活用、フリーランスとの協働など柔軟な形で必要なスキルを確保する方法もあります。即戦力をスポットで招き入れつつ、社内ノウハウを蓄積することも可能です。

このようにDX時代の採用では、人事担当者は従来以上に戦略的かつ柔軟な発想が求められます。

た、新しい人材を採用するだけでなく社内人材の活用も重要となります。

DX人材の確保・育成の課題と解決策

DX人材確保の課題:深刻化するデジタル人材不足

DXを推進したくても、そもそも適切な人材を確保できない――これは多くの企業が直面する壁です。

国内外の調査でも、人材不足がDX推進上の最大の課題であることが明らかになっています。日本企業にとって、デジタル人材の不足が他国以上に深刻なボトルネックとなっているのです。

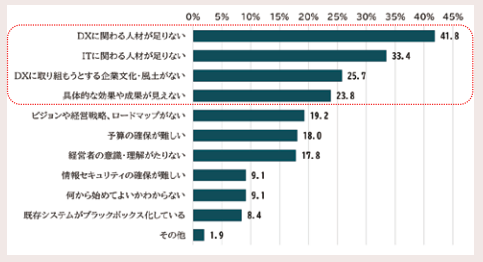

例えば、「DX白書2023」の報告によると、「 DXに取組むに当たっての課題」として従業員規模21以上の企業では41.8%もの企業が「DXに関わる人材が足りない」と感じています。

さらに33.4%の企業が「ITに関わる人材が足りない」と感じており、DX推進のために必要な人手が不足していることが伺えます。

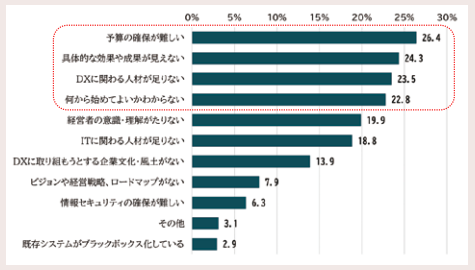

また従業員規模20人以下の中小企業でも23.5%の企業が「DXに関わる人材が足りない」と感じています。

さらに将来を見据えても、人材不足の懸念は拭えません。経済産業省の予測では、2030年には最大で約79万人ものIT人材が不足する可能性があるとされています。これはDX推進に必要な人材需要が今後ますます高まる一方で、供給が追いつかないシナリオを示唆しています。そのため各企業はこれから人材獲得競争の激化に直面することが確実視されています。

DX人材確保が難しい理由としては、人材そのものの絶対数不足に加え、以下のような要因も指摘できます。

競争激化:

前述の通り、業界を超えた人材獲得競争により、条件面で他社に打ち勝つのが難しい状況です。特に中小企業や地方企業にとって、都市部の大企業・外資系企業と優秀人材を奪い合うのは容易ではありません。

スキルミスマッチ:

企業側が求めるDX人材像が明確でない場合、採用しても期待した成果を上げられないことがあります。「とりあえずデジタルに詳しそうだから」と人材を採っても、社内の課題にマッチしないスキルセットではミスマッチが起こります。DX人材にも多様なタイプがあるため、自社に本当に必要な役割を見極めることが重要です。

社内受け入れ体制の未整備:

新しくデジタル人材を採用しても、受け入れる側の組織体制や文化が旧態依然のままだと能力を発揮できません。例えば、新人に権限が与えられずアイデアが通らない、レガシーな働き方に巻き込まれてしまう、といった環境ではせっかくのデジタル人材も離職してしまう恐れがあります。

待遇・キャリアの問題:

デジタル人材は市場価値が高いため、給与水準やキャリアパスの魅力で劣る企業は敬遠されがちです。特に優秀層ほど待遇条件へのシビアさが増すため、自社の報酬体系や昇進モデルが時流に合っているか再点検する必要があります。

DX人材育成の課題:既存社員のスキルとマインドセット

一方で、社内の既存社員をDX人材へ育成する取り組みも各社で進められていますが、ここにも課題があります。

まず技術面では、AI・クラウド・データ分析など高度なデジタルスキルを習得させる必要がありますが、これまでITに縁の薄かった社員に短期間で教えるのは容易ではありません。

最新技術は日進月歩で進化するため、従来型の研修では追いつかず、継続的な自己学習を促す仕組みが求められます。

加えて、マインドセットの変革も大きなハードルです。

長年の業務プロセスや慣習に染まった社員ほど、新たなデジタルツールへの拒否反応や変化への不安を抱きがちです。「失敗を恐れずチャレンジする」「部門を超えて協力する」といったDX時代に求められる姿勢を醸成するには、相当の時間とリーダーシップが必要です。

これまでOJT中心で暗黙知に頼っていた企業では、体系立てた教育プログラムが不足しており、社内だけでは育成が進まないケースもあります。

以上のように、DX人材の確保・育成には多面的な課題が存在します。では、それらを乗り越えるにはどうすればよいでしょうか。

DX人材確保・育成の解決策

1. 自社のDX人材ニーズを明確化する

まず、自社がDXで達成したい目標に必要なスキル・役割を洗い出しましょう。前述の5類型 なども参考に、自社にはどのタイプのDX人材が不足しているのかを明確にします。

例えばデータ活用が課題ならデータサイエンティストやデータエンジニアが必要でしょうし、新規サービス創出が目的ならビジネスアーキテクト的な人材が求められます。

このように必要な人材像を具体化することで、採用ターゲットも定まり効果的なアプローチが可能になります。

2. 社内外で多様な人材を確保する

採用面では、先述の通り求人チャネルの拡大や採用手法の工夫によって間口を広げましょう。

また、新卒だけでなく中途や副業人材、フリーランス、OB人材など多様な人材プールからDX人材を発掘することも検討します。一方、社内人材に目を向けると、実は埋もれているデジタルスキル保有者がいるかもしれません。

若手社員やIT部門以外でも、プログラミングやデータ分析の知見を持つ人を社内公募で募りDXプロジェクトに参画させるなど、社内の人材リソースの可視化・活用も進めましょう。

3. リスキリング(学び直し)による社員育成

社員をゼロから採用するより、既存社員を育成する方が採用コストを抑えられる場合もあります。特に自社業務に精通した社員がデジタルスキルも身に付ければ、即戦力としてDX推進の中心になり得ます。

近年「リスキリング(Re-skilling)」と呼ばれる既存社員の学び直しが注目されており、政府も個人のリスキリング支援に5年間で1兆円を投じる方針を示しています。

社内研修の充実、オンライン学習教材の提供、資格取得支援などの制度を整備し、社員の自発的なスキル習得を後押ししましょう。専門企業や大学との提携による研修プログラム導入も効果的です。

4. DX推進の文化づくり

人材を活かすも殺すも組織文化次第です。失敗を許容し挑戦を称賛する文化、部署を超えたオープンなコミュニケーション環境、継続的な学習を奨励する風土などを醸成することが、結果的にDX人材の定着と活躍を促します。

経営層が率先してDXのビジョンを示し、現場の意見を引き出し、成功例を全社で共有するなど、企業文化の変革に取り組みましょう。人事制度面でも、DX推進に貢献した人材を正当に評価・報酬する仕組みを取り入れることが重要です。

5. 外部リソースの活用とパートナーシップ

自社だけで賄えない部分は、外部の力を借りるのも一つの戦略です。例えばDX推進のコンサルティング企業やITベンダーと提携し、プロジェクトを共同で進める方法があります。

例えば採用代行業者のヘルプを借りることもできるでしょう。「採用代行(RPO)とは?メリットと導入方法を徹底解説」の記事のなかで詳しく解説しました。

以上のような対策を組み合わせ、自社の状況に合った人材戦略を構築することが大切です。

DXと採用の両方に強いロケスタだからこそできる、採用のお手伝い

DXと人材採用の両方のノウハウを持ってます

企業がDX推進を進める上で最も重要なのは、「適切な人材の確保」と「その人材の育成」だと言えるでしょう。

しかし、DX推進に必要なスキルや知識を持つ人材は市場において不足しており、その採用と育成は企業にとって大きな課題となっています。特に、ITやデジタルスキルが要求されるDX人材は、競争が激化している中で確保するのが難しいのが現実です。

当社ロケットスタートホールディングスは、DXの専門的な知識と経験を持つだけでなく、人材採用に関するノウハウも豊富に有しています。

この二つの領域に強みを持つ当社だからこそ、DX推進と人材採用を両立させた支援ができるのです。

採用に困っている中小企業ほど、全力でDX推進を!

認知度が低く、採用力が低い傾向にある中小企業の多くは、人手不足に苦しんでいます。

ただでさえ応募が中々得られないのに、虎の子で採用した1人がすぐに辞めてしまったら…想像もしたくない悲劇ですよね。だからこそ、スタッフが安心して幸せに働ける環境をDXで作っていく必要があります。

DX推進は単なる業務効率化だけでなく、人材確保から定着、生産性向上まで、幅広い効果をもたらす重要な戦略です。できるところからぜひ、最初の一歩を踏み出してみてください!

「…とは言ってもどこからスタートしていいのか......泣」

そんな企業様もご安心ください!

ロケスタが「DX支援」ではなく「DX伴走支援」を事業に掲げているのは、そんなお客様に寄り添って、しっかりと成果が出るDX化を一緒に行っていくからです。企業規模に関わらず沢山の伴走実績がございますので、ぜひ一度無料のカウンセリングをご体験くださいませ!

まとめ

DX推進と人材採用・育成の関係について、定義から課題、具体的な解決策まで見てきました。

DXは技術の問題であると同時に人の問題であるため、企業の人事・採用担当者がDX時代にふさわしい人材戦略を描くことは極めて重要です。DX推進に必要な人材を確保し、社内で育成し、組織文化を変革していく——その一連のプロセスにおいて、人事部門は中心的な役割を担います。

幸い、日本全体で見てもDX人材育成への機運は高まっており、国を挙げた支援策も整いつつあります。自社内でも、まずは経営層と現場を巻き込みながら、小さな成功事例を積み重ねてDXへの理解を深めていくことが大切です。

そして、自社だけで難しい部分は、この記事で紹介したiTantoのように信頼できるパートナーの力を借りることも賢明な選択肢でしょう。外部の知見を取り入れつつ社内にノウハウを蓄積していけば、やがて自社だけでも回せる「デジタルに強い組織」へと成長できるはずです。

DX推進はゴールではなく継続的なプロセスです。

その道のりの中で、人事・採用担当者の果たすべき役割は今後ますます重要性を増すでしょう。この記事の内容を参考に、自社のDX人材戦略をブラッシュアップしてみてください。

高い経験値とデータの目利き力で、納得のいく採用へ

お客様も気づかなかったベストマッチを

人材を採用するのは事業を伸ばし売上を伸ばすため。そのためには、どんな人がベストマッチなのでしょうか。私たちロケットスタートホールディングはお客様に「どんな人が採用したいですか?」とは聞きません。

会社の過去・現在・未来、強みや悩み、ビジョンや意志、などをしっかりお聞きした上で、必要な人材ターゲットを提案します。

そのうえで、地域情報や時期、求職者動向、などのデジタルデータをもとに、最適なメディアを使って、お客様だけの採用計画を立てていきます。

「誰に何をどのように」:広告の基本を時代に合わせて

また、近年の採用メディアは、インターネット上のものが主流となっています。このため、アクセス数や検索キーワード、仕事を探している求職者の数などを数字で見て、根拠のある求人コンテンツを作成することが求められます。

でも、求人は「人」に対するサービス。データだけでなく、そこに、広告ならではの温かさや趣をかけ合わせることで、お客様だけの独自性のあるコンテンツを作成していきます。

圧倒的な認知度を誇る媒体を、お客様ごとに最適なプランで

ロケットスタートホールディングスは、IndeedシルバーパートナーとしてIndeed/Indeed PLUSを活用した採用成功への伴走支援を行っております。

※ IndeedシルバーパートナーはIndeedの定めた正規認定パートナーの証しです。

地域の特性や時期、採用ターゲットの特徴などによって、お客様に最適なプランを1社1社丁寧にご提案いたします。最適なメディアをご予算とご要望に合わせて。安心してご相談ください。