公開日: 2025年03月28日 / 更新日: 2025年03月28日

ロケスタ通信コラムkintone

DXで実現する業務改善:知っておきたい成功までのステップ

近年、業務改善(業務プロセスの効率化)は日本の中小企業にとって重要な経営課題となっています。特にデジタルトランスフォーメーション(DX)を通じた業務改善は、生産年齢人口の減少や働き方の多様化など急激な環境変化に適応するため欠かせません。

この記事では「業務改善」の定義から始め、DXが業務改善に与える影響、DXを活用した具体的な改善手法、DX導入のステップ、そして業務改善に役立つフレームワークまでを解説します。

目次

業務改善とは?

業務改善とは何か?

業務改善とは、企業の現行プロセスを見直し 「より良い状態にするため創意工夫を行うこと」 を指します 。

もう少し具体的に言うなら

既存の業務フローにおける非効率(いわゆる「ムリ・ムダ・ムラ」)を洗い出し、無駄な工程を削減・効率化することで企業全体の生産性向上を目指す取り組み

といえるでしょう。

QCDで業務改善の成果を評価

業務改善の成果は、一般にQCD(品質・コスト・納期)の3要素で評価できます。

QCDとは

・Quality(品質)

・Cost(コスト)

・Delivery(納期)

の頭文字です。

業務改善ではこの3要素すべてのバランスをとりながら向上を図ります。

例えば「品質」を維持・向上させつつ、「コスト」を削減し「納期(リードタイム)」を短縮できれば、顧客満足度と企業利益の双方が高まります。一方、いずれか一つに偏りすぎると他にしわ寄せが行くため、QCD全体を俯瞰して最適化することが重要です。

業務改善と業務効率化の違い

なお、「業務改善」とよく似た言葉に業務効率化があります。この二者は密接に関連しますが、厳密にはニュアンスが異なります。

業務改善は売上向上や経営安定を目的に、課題解決のため業務プロセスをより良い形に再構築することであり、企業の戦略的取り組みです。一方の業務効率化は無駄な時間・コストを削減し、より少ない作業量で成果を出すことに焦点を当てた取り組みです。

効率化は業務改善に不可欠な手段ですが、時間短縮やコスト削減そのものが目的化してしまうと本末転倒になりかねません。例えば極端に残業を削減しても業績が落ちれば意味がなく、あくまで最終目的は生産性と付加価値の向上にある点を忘れてはならないでしょう。

総じて業務改善とは、「現状より良い状態」に向けて継続的に業務を見直すことです。

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回しながら持続的に無駄を省き、仕事の質と効率を高めていくプロセスといえます。

中小企業においては、限られたリソースで最大の成果を上げるためにこの業務改善が欠かせません。

■ ポイント

業務改善

企業の戦略的取り組みとして、売上向上や経営安定を目的に、課題解決のため業務プロセスをより良い形に再構築すること。

業務効率化

無駄な時間・コストを削減し、より少ない作業量で成果を出すことに焦点を当てた取り組み

DXが業務改善に与える影響

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、単なるIT化に留まらずデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革することです。DXの浸透により、中小企業の業務改善は新たなステージに入っています。

デジタル技術の活用は業務改善の強力な手段ですが、それ自体が目的ではなく「ビジネス環境の変化に柔軟に対応するための事業変革」の一環だと認識することが重要です。

DXによる業務の大幅な時間短縮と自動化

まずDXの恩恵として、業務の大幅な時間短縮と自動化が挙げられます。

例えば紙と手作業で行っていた処理をシステム化すれば、人手による入力や確認作業の時間が劇的に減ります。手書き書類の読み取りAI(AI-OCR)とRPAを導入し、関連業務量を削減することも可能です。

あるいは、社内システムにワンクリックで承認できるワークフロー機能を組み込むことで、紙発注書処理をデジタル化して業務負荷を大幅軽減するといったこともできるでしょう。

このようにDXは従来数時間かかっていた定型業務を数分で完了させるなど、生産性向上に直結します。

DXが提供する柔軟な働き方

DXはまた、場所や働き方の制約を突破する手段でもあります。

例えばクラウドやオンラインツールの導入によってテレワークを可能にし、地理的な制約を超えて業務遂行ができます。コロナ禍で急速に普及したテレワークは、DXによる業務見直しの必要性を浮き彫りにしました。

紙やハンコに頼った従来業務はリモート下で支障をきたし、多くの企業が「これまでのやり方で良いのか」と再考する契機となったのです。

DXを通じた業務のデジタル化は、社内業務の場所依存を解消し、非常時にもビジネスを継続できるレジリエンスをもたらします。

さらにDXは、単なる効率化に留まらずデータ活用による意思決定の高度化を可能にします。デジタル化されたプロセスから得られるデータを分析すれば、業務上のボトルネックや市場の変化をいち早く察知できます。

蓄積したデータの活用

DXによって得たデータから新たな洞察を得ることで、単なる作業効率化を超えた売上や顧客満足の向上につなげることも可能です。

DXを推進することでデータは蓄積しやすくなります。蓄積したデータをベースに自分たちのサービスを分析してみると、業務改善のための明確な課題を見つけることができます。

DXはあくまで業務改善のための手段

もっとも、DXはあくまで業務改善の「手段」である点を強調しておきます。最新のITツールを導入すること自体が目的化すると、本来の改善目標を見失う恐れがあります。重要なのは、「どの業務課題をDXで解決したいのか」を明確にした上でテクノロジーを活用することです。

DXを上手く使いこなせば、中小企業でも大企業に匹敵する効率的な業務運営が実現できます。しかし逆に目的なきDX導入は投資対効果を生まず、現場の混乱を招きかねません。

DX推進を成功させるコツについては「DX推進とは?:採用を切り口とした7つのメリットと成功のコツ」の記事のなかで詳しく解説しました。

中小企業における業務改善の課題と解決策

中小企業が業務改善・DX推進に取り組む際、いくつか特有の課題に直面します。ここでは主な課題を整理し、それぞれに対する解決のヒントを示します。

課題1:人手不足と生産年齢人口の減少

日本全体で労働力人口の減少が深刻化しており、中小企業ほど人材確保が難しくなっています。

総務省の「人口減少社会の到来」によれば、15歳から64歳までの生産年齢人口は、2020年の7,341万人と比べて2025年には7,085万人と256万人減少する見込みです。

従来通りの非効率なやり方を続けていては、慢性的な長時間労働となり従業員の疲弊や離職にもつながります。実際、日本企業の長時間労働の背景には「業務量の多さ」、ひいては不要不急の業務が積み重なっているケースが多いと指摘されています。

この課題に対しては、業務プロセスの抜本的な見直しと自動化が解決策となります。属人的な作業を洗い出し、RPAやITシステムで代替できるものは置き換えることで、少ない人員でも回る仕組みを構築します。

また、従業員のスキルアップも並行して進め、生産性の底上げを図ります。

課題2:ノウハウ・IT人材不足と「どこから手を付けるか」の迷走

中小企業では専門のIT部門や業務改革担当者が不在で、何から始めれば良いか分からないという声が少なくありません。またDX人材の不足が多くの中小企業で課題になっています。

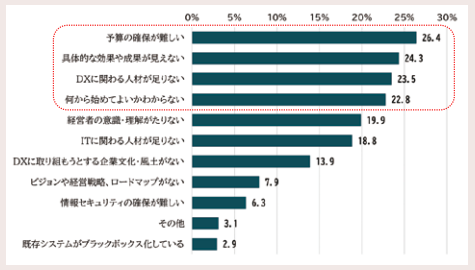

例えば、「DX白書2023」では従業員規模21以上の企業と従業員規模20人以下の企業を対象にして、企業が感じている「 DXに取組むに当たっての課題」を調査しました。

この調査によると、従業員規模20人以下の企業では、「予算の確保が難しい(26.4%)」という課題が最も多く挙げられています。次いで「DXに関わる人材が足りない(23.5%)」という声も多く、適切な人材の確保が大きな課題となっています。さらに、「具体的な効果や成果が見えない(24.3%)」「何から始めてよいかわからない(22.8%)」といった悩みも見られ、DX推進への一歩を踏み出せない、または取り組みの成果を実感できていない企業が少なくないことがわかります。

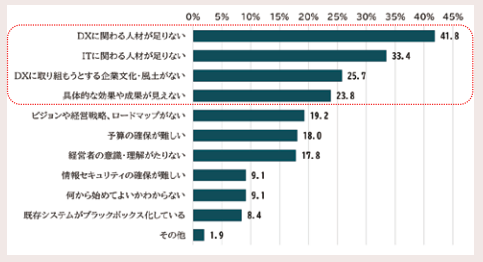

また、従業員21人以上の企業では、「DXに関わる人材が足りない(41.8%)」「ITに関わる人材が足りない(33.4%)」といった課題が、従業員20人以下の企業に比べてより深刻な傾向にあります。

さらに、「DXに取り組もうとする企業文化・風土がない(25.7%)」「具体的な効果や成果が見えない(23.8%)」といった声もあり、取り組み自体は進めていても十分な成果が出せていない状況がうかがえます。

経営者や現場担当者にとってDXや業務改善は未知の領域であり、「具体的な解決策がわからないため着手できない」という状況に陥りがちです。この課題の解決策としては、まず外部の知見やフレームワークを積極的に活用することが挙げられます。

例えば業務改善コンサルタントの支援を受けたり、公的機関が提供するハンドブックやチェックリストを参考にしたりするのも有効です。また、社内にITや業務改革の推進担当を明確に置くことも重要です。

経済産業省の分析では、専門部署や担当者を設置している企業ほどDXの取組状況が進展している傾向があるといいます (2024年版「中小企業白書」 第7節 DX(デジタル・トランスフォーメーション) | 中小企業庁)。

小規模企業でも担当を兼務でよいので定め、権限とリソースを与えて計画立案させると良いでしょう。

課題3:時間・コストの制約と従業員教育

中小企業では目の前の業務対応に追われ、改善活動に割く時間がないという現実的な問題があります。

例えば、厚生労働省の報告書では、人手不足が企業経営に与える影響として、「既存事業の運営への支障」や「既存事業の積極的な効率化の実施」が挙げられています。これは、人手不足により日常業務の遂行自体が困難となり、業務改善に取り組む余裕がない状況を示唆しています

また、2024年版「中小企業白書」では、人材育成に取り組む上での課題として、「指導する人材の不足」とともに、「育成にかける時間がない」との回答が約4割の企業から寄せられています。これは、日々の業務対応に追われ、従業員の育成や業務改善に十分な時間を確保できない現状を示しています

加えて、新たなシステム導入や研修には費用もかかるため、投資に踏み切れないケースも多いです。

東京商工会議所の「中小企業のデジタルシフト・DX実態調査」では、デジタルシフトやDX推進の課題として、「コスト負担」や「人材不足」に次いで、「業務内容に合ったデジタルツール・サービスが見つからない」や「導入の効果が分からない、評価できない」といった声が挙げられています。

これらは、日々の業務に追われる中で、新たな取り組みや業務改善に向けた検討が難しい状況を反映していると考えられます。

しかし、このジレンマを放置するといつまで経っても非効率な業務に忙殺される悪循環に陥ります。解決策としては、「小さく始めて段階的に拡大する」アプローチが有効です。

例えば最初は特定の部署や業務に絞って改善施策を試行し、効果を定量化します。

その成功事例を社内展開することで、少ないコストで徐々に全社的な改善へ広げていけます。

実際に現場全ての課題を一度に解決しようとすると、現場の負担増や抵抗も大きく失敗しやすいとされています。優先順位を付け、一つひとつ着実に成果を出すことで社員の理解と協力も得られやすくなります 。

加えて政府の補助金や助成金も積極的に利用しましょう。IT導入補助金など中小企業のデジタル化を支援する制度を活用すれば、費用面のハードルは下げられます。

さらに従業員のリスキリング(スキル再教育)にも注力が必要です。業務改善で生まれた余力を使い、ITスキルや問題解決力の研修を実施することで、従業員自身が改善を推進できるようになります。

これは将来的に社内の人材不足解消やエンゲージメント向上にも繋がる好循環を生むでしょう。

課題4:現場の抵抗感と社内調整

新しい業務フローへの変更やDXツール導入には、現場からの抵抗がつきものです。「今までのやり方になじんでいる」「自分の業務がなくなるのでは」という不安から非協力的な態度を示す社員もいるかもしれません。

この課題には、経営層と現場の綿密なコミュニケーションで臨む必要があります。まず経営トップが業務改善の意義とビジョンを明確に示し、現場に協力を促すことが重要です。

現場の担当者が目的を正しく理解し当事者意識を持てば、モチベーション高く改善に参加してくれます。

また「業務改善によって自分たちにメリットがある」ことを具体的に伝える工夫も有効です 。例えば「定型作業が減れば残業が減り、自分の専門業務に集中できる」「働きやすい環境になり有給も取りやすくなる」といった点を示せば、前向きに捉えてもらいやすくなるでしょう。

さらに現場の声を取り入れるプロセスも大切です。改善策の検討段階から各部署の代表者に参加してもらい、意見交換する場を設けます。

そうすることで「やらされ感」を薄め主体的な取り組みにつなげられます。万一改善活動がうまく進まない場合は、その原因を振り返ることも必要です。ありがちな失敗要因として「問題の本質を捉えられていない」「現場と経営層の目標不一致」が指摘されています。

そうした場合には再度現場ヒアリングに立ち返り、認識のズレを修正することが成功への近道です。

以上のような課題を乗り越えるために、中小企業では全社的な目的共有と段階的なアプローチが肝要です。

DXを活用した具体的な業務改善方法

業務改善を実現するためには、自社の課題に合った具体的な施策を講じる必要があります。ここではデジタル技術(DX)を活用した代表的な業務改善手法を紹介します。

業務のIT化・可視化

IoTやAIの活用により業務データを収集・見える化し、無駄の発見や意思決定の高度化につなげます 。例えば工場の設備にIoTセンサーを取り付け稼働状況をリアルタイム監視すれば、生産ラインのボトルネックを把握したり、故障の予兆を検知して予防保全を行えます 。

また小売・サービス業でも、店舗や顧客の情報をセンサーやAIで解析することで需要予測が可能です。業務をデータで見える化することで、改善すべきポイントが明確になります。

kintoneは業務効率化の強い味方

弊社ロケットスタートホールディングのDX伴走サービスiTantoではノーコードツールとして人気のあるkintoneの導入を中心にサービスをご提供しています。

kintoneはクラウドサービスなので、業務のデジタルに最適です。

また、一番の売りはプログラミングしなくてもある程度のシステムは作れてしまう点です。

もちろん、これまで業務を基幹システムで管理されてきたケースで、そのシステムをそのままkintoneに乗せ替えるというのはあまりお勧めしません。kintoneは本格的なデータベースとして使うには少し癖が強すぎるからです。

一方でこれまで主にエクセルで管理してきた業務などは、工夫すればうまいことkintoneでオンライン化できる可能性があります。

例えば、顧客リストと案件リストを管理したいといった要件はまさにkintoneにピッタリです。

「kintoneで顧客管理!アプリ設計のポイント」の記事のなかでは顧客リストをkintoneで作成するためのコツを詳しくご説明しています。今課題になっている業務がkintoneの導入で効率化できるか、検討してみてはいかがでしょうか?

手作業の自動化(RPA導入)

RPA(Robotic Process Automation)とは、パソコン上で人間が行う定型作業をソフトウェアロボットで自動化する技術です 。例えば毎日のExcel転記作業や伝票入力、勤怠データ集計、帳票作成などはRPAに任せることができます。

RPA導入にあたっての注意点としては、RPAはプログラミングとは違うということです。RPAの主な利点は人がPC上で行う作業をロボットが代わりにやってくれるという点です。

例えば、決まったフォーマットのエクセルから一定のルールに基づいて別のエクセルや、何かのアプリにデータを転記するといった作業はRPAの得意分野と言えるでしょう。

一方で、データを元に計算処理をしたり、データの内容に応じて条件分岐が多く発生するような作業は必ずしもRPAが最適解とは限りません。

効率化したいと思っている作業をRPA化できるかを検討する際には、以下の点を検討してみましょう。

■ RPA化できそうな業務の見分け方

・決まった手順とルールに基づいた作業

・手順を教えれば誰でもできる(=特定の知識がなくても行える)

・データの内容に基づいた、その後の作業の条件分岐などが多くない

・RPAの設定を管理できる担当スタッフを用意できるか

もしこれらの条件を満たすなら、その作業をRPAすることを是非検討してみてください。

逆に、これまでシステムが担ってきた作業をRPA化するのはあまりお勧めできません。

例えばkintoneでデータを管理していて、それを別のクラウドサービスと連携したい、といった場合はRPAではなくサービス同士のAPI連携を利用するほうが運用上トラブルになりにくいです。

API連携といっても毎回専門的なプログラミング知識が必要かというと、最近はプログラミングの専門的な知識がなくても、直感的なUIで設定できる連携サービスが増えてきています。

このように、どの業務がRPAに向いているか、向いていないか、ということはシビアに見極めていく必要があります。

この判断を間違えると、RPA化したのに逆に運用上の手間が増えてしまうということになりかねないからです。

■ ポイント

・どの業務がRPAに向いているか、向いていないか、ということはシビアに見極めていく必要

・作業によってはRPA化することで手間もコストも増えてしまう

RPA化の際には固定担当スタッフを確保

さらには、「RPAの設定を管理できる担当スタッフを用意できるか」という点もかなり重要です。

RPAはその性質上、一回設定して仕舞えばあとは問題なく動くというものではありません。システムのアップデートの際などにこれまで動作していたものが動作しなくなる、ということが普通にあります。

RPA化によって削減できる手間や人手と、RPA運用のために必要な手間と人手を天秤にかけて検討しましょう。

弊社ロケットスタートホールディングスのDX伴走サービスiTantoのサービス提供の際にも、RPA化のご相談を頂くことがあります。弊社では、PKSHAアソシエイツさんが提供しているロボオペレータの導入をお勧めすることが多いです。

ただし、「RPAがプログラミングとは違う」ということをお客様にご理解頂くのに時間がかかることもあるのも事実です。

それで、iTantoではヒアリングの際に、お客様がRPA化をご希望の場合でも、お客様の課題の解決策として果たしてそれがベストかどうかを判断するところからサポートさせて頂いています。

先ほど軽く触れたkintoneのAPI連携については「kintone(キントーン) API連携とは?APIの基本と外部サービス連携」の中で詳しく解説しています。

ペーパーレス・クラウドサービスの活用

紙の書類やハンコを前提とした業務は、DXで真っ先に見直すべき対象です。クラウドサービスを使ってデータや業務アプリケーションをオンライン化すれば、物理的な書類回覧やファイリングに費やす時間を削減できます。

例えば経費精算をクラウドシステムに移行し、スマホで領収書を撮影・申請できるようにすれば、紙の領収書原本提出や押印プロセスが不要になります。

経費申請から承認までをクラウド化することでテレワーク下でも問題なく処理できる体制が整います。

またグループウェア(Google WorkspaceやMicrosoft 365など)を導入すれば、社内文書の共有・同時編集、オンライン会議やチャットでの迅速なコミュニケーションが可能となり、情報共有のスピード向上に寄与します。

さらに近年義務化された電子帳簿保存法なども踏まえ、受発注・契約手続きの電子化(電子稟議・電子契約)を進めることも重要です。ペーパーレス化は業務効率だけでなくコスト削減(印刷代・郵送代)やBCP強化の面でも効果があります 。

弊社ロケットスタートホールディングスがお手伝いしているペーパレス化の事例をいくつかご紹介します。

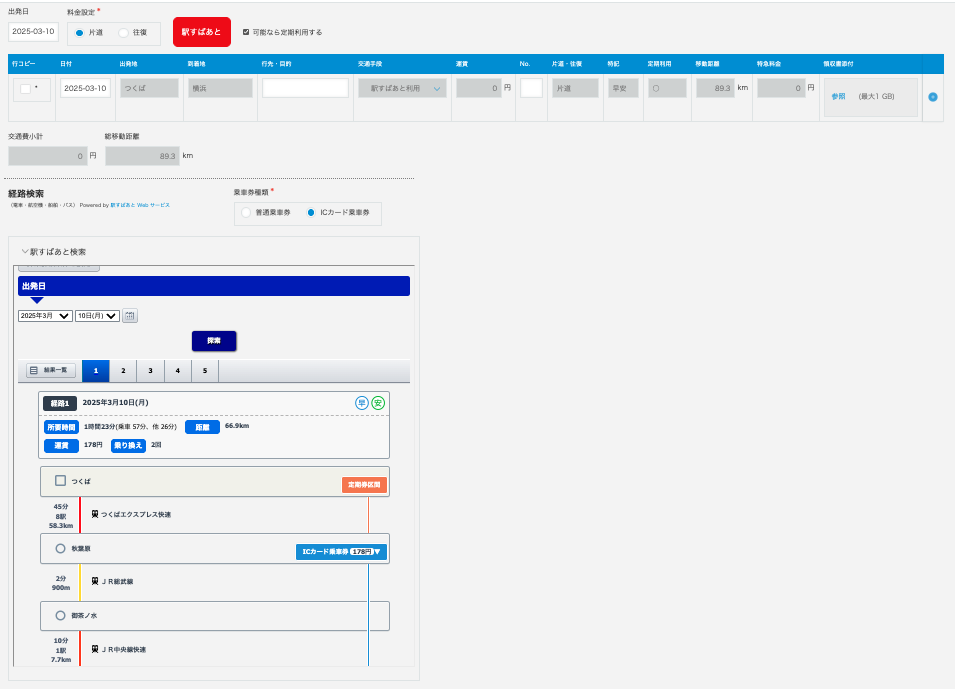

交通費精算を「スパッ!と 経費精算 with 駅すぱあと」で効率化

弊社ロケットスタートホールディングスではDX伴走支援サービスiTantoを提供しておりますが、交通費精算の際にお客様によくご利用頂いているのが「スパッ!と 経費精算 with 駅すぱあと」です。

これは「駅すぱあと」の経路探索機能をkintoneに埋め込んだもので、お客様の環境にアプリを納品する形でご提供しています。

kintoneにはプロセス管理という承認フローを管理する仕組みがありますので、「スパッ!と 経費精算 with 駅すぱあと」とプロセス管理を組み合わせて頂くことで、交通費精算と承認作業のペーパレス化を実現することができます。

詳しくはこちらの記事をどうぞ!導入されたお客様の事例と一緒に詳しくご紹介しております。

契約作業をkintoneとfreeeサイン連携で効率化

契約関連の作業は特に煩雑で、課題として意識されている方も多いはず。電子契約・電子署名のサービスのご利用をお勧めします。

なかでも、弊社ロケットスタートホールディングスのDX伴走支援サービスiTantoでお客様にご提案させて頂くことが多いのが、freeeサインです。

これを導入することで、紙で契約書のやりとりをする必要がなくなります。また、案件ごとに別個に契約書PDFを作成し、バックオフィススタッフが個別にメールのやりとりをするという状態から抜け出すことができます。

freeeサインにログインしてしまえば、契約周りはすべてそこで対応、ということが可能になります。

さらにfreeeサインが強いのはkintoneとの連携機能がついているという点です。

特にすでに顧客管理などをkintoneでされているお客様ですと

「会社情報などはkintoneの顧客アプリから引っ張ってきたい。でも契約まわりはfreeeサインでやりたい」

といったケースがよくあります。

こういったご要望もfreeeサインとkintoneの連携機能を使うと実現可能可能です。

導入にご関心がある方はiTantoまで是非ご相談下さい!

業務フローの見直しと標準化

ワークフローの改善も有効な手法です。

現在の業務プロセスをフローチャート等で可視化し、手順の重複や無駄な承認などを洗い出して省きます。例えば社内申請の承認フローを見直し、権限委譲できるものは現場判断とする、あるいは同時並行できる承認は並列化する、といった工夫で処理時間を短縮できます。

またプロジェクト管理ツールを活用すれば、タスクの進行状況をチーム全員がリアルタイムで把握でき、属人的な進捗管理による遅れを防げます。業務フロー改善に併せて手順の標準化(マニュアル化)も進めましょう 。

作業マニュアルを整備し社員が共有することで、個人のやり方のばらつきを抑え品質を安定させる効果があります。属人化しているノウハウを文書化することは、新人教育の効率化にもつながります 。最近はマニュアル作成支援ツールなども普及しており、画面操作手順を書くだけで自動でマニュアル化してくれるソフトも登場しています。

アウトソーシング(業務の外部委託)

業務の中には、自社で抱え込まず専門業者に任せた方が効率的なものもあります。例えばITシステムの保守運用や給与計算・福利厚生手続き、コールセンター対応などは、アウトソーシングサービスを利用することで自社社員をコア業務に集中させることが可能です 。

特に中小企業では専門人材の確保が難しい領域ほど、アウトソーシングのメリットは大きくなります。最近は「○○のプロ社員レンタル」のような形で必要な時だけ専門家をスポット活用できるサービスも増えています。

例えば経理・総務の一部を外注し、社内では企画営業など本業に直結する業務へリソースをシフトするといった具合です。これにより人材不足を補完しつつ、業務品質も向上させられます。

例えば、採用においては採用代行業者をうまく活用することができます。

これまで当社のDX伴走支援サービスiTantoを軸に弊社の取り組みをご紹介してきましたが、実は弊社の強みはDX支援だけではありません。

採用支援での実績も持っており、特にお客様のニーズに丁寧に寄り添った採用伴走支援サービスも提供しております。

「採用に関してはすでにお世話になっているところ」があるというお客様でも

「お金をかけた割にはなかなか採用に繋がらない・・・」

とお悩みの方は多いはず。

そんな時は是非弊社にご相談くださいませ!

セカンドオピニオンをご提供することから初めて、お客さまそれぞれに最適な採用プランのご提案をさせて頂きます!

以上のように、DXを活用した業務改善の手法は多岐にわたります。

ポイントは、自社の課題に合わせて適切なソリューションを組み合わせることです。重要なのは現状の業務を丁寧に分析し、無理なく実行できる施策から実施することです。

業務改善のためのステップ

DXを活用した業務改善を成功させるには、計画的にプロジェクトを進めることが大切です。ここでは一般的な導入ステップを5段階に分け、その進め方とポイントを説明します。

大きな変革も段階を追って取り組むことで着実に成果を出せます。まずは現状把握から始め、課題の分析、計画策定、実行、そして振り返りと改善という流れで進めます。

ステップ1:現状業務の棚卸し・見える化

最初に、自社の業務内容を徹底的に洗い出します。

各部門・担当者へのヒアリングを行い、誰がどんな業務をどのくらいの工数で担当しているか、使用しているツールや処理フローは何か、といった情報を収集します。

ポイントは先入観を排し、実態をありのまま把握することです。

業務フロー図や業務一覧表を作成し、非効率な箇所や属人化している工程、問題点を可視化しましょう。この現状分析こそが以降のステップすべてに影響する土台となります。

弊社ロケットスタートホールディングスのDX伴走支援サービスiTantoでも、まずはお客様の現状のワークフローがどうなっているのかをきちんと把握するところから始めています。

そしてその次に今後の運用をどう設計するかを検討することになります。

このように業務の棚卸しは不可欠な作業。

いつ・誰が・どこで(何を使って)・何をするのか?

いわゆる「5W1H」ですが、これを意識すると分析しやすくなります。

逆にこのうちのどれかがはっきりしていない部分はもっと丁寧に社内ヒアリングなどをすべき箇所であると言えます。

また

分かっているつもりでも実は正確に把握できていない

というケースを多々あるものです。

こうした状況を避けるために

・運用フローをドキュメントに起こしてみる

・他の誰かに口頭で説明してみる

この二つを試してみて下さい。

意外と盲点になっている部分があるものです。

自分でドキュメントに起こしてみると、理解できていないところや網羅できていないところが明確になります。

また、他の人にうまく説明できないところはよく理解できていないところです。また、説明を受けた側は、より客観的に物事を見ることができるので、問題点を発見しやすくなるものです。

確かに面倒なので「このステップは早く終わらせたい」という気持ちになるのも自然ですが、この基礎の部分をいい加減終わらせてしまうと、業務改善のはずが逆効果になってしまう、という悲しい結果になりかねません。

ステップ2:課題の整理と原因分析

棚卸しした業務から、解決すべき課題を抽出・整理します。重要なのは表面的な不満や症状だけでなく、それを引き起こしている根本原因を突き止めることです 。

例えば「月末残業が多い」という課題の背後には「月末に集中する手作業処理」「担当者が一人しかおらず分散できない」等の原因が潜んでいるかもしれません。

ロジックツリーやフィッシュボーンチャート(特性要因図)といった課題分析のフレームワークを使って、原因と課題を体系立てて整理することもできます。課題を洗い出したら、影響度や緊急度で優先順位付けをします。

時間やコストの制約も考慮し、「すぐ取り組むべき課題」「次いで取り組む課題」を明確にします。

ただし、そういったフレームワークはあくまで手段であるということを忘れないでください。裏を返すと、きちんと課題整理と原因分析ができればなんでもいいのです。

フレームワークの考え方を参考にしながら、自分たちにあった方法を取り入れてみましょう。

まずは課題を過剰書きにしてみる、といった簡単なことでも問題点が見えてくるものです。

そうやって分析していくうちに

では、これを他の人に説明するとすると、どういう見せ方がわかやすいか?

という観点で考えてみましょう。

わかりやすい資料というのは要点が明確になっている資料です。作っている本人が現状の業務フローの問題点をきちんと把握している状態です。

また、優先順位を決めておくというのも本当に大切です。

さらには、業務フローを分解して業務同士の主従関係も意識してみましょう。

ある業務フローを変更すると、別の業務も追従して変更が必要になる、といったことです。

変更することで他の業務に影響を与えるような業務を変更すると、大掛かりな体制変更が必要になったりするものです。そのため影響範囲も大きく、業務改善のとっかかりとしては必ずしも理想的ではないかもしれません。

その場合、まずは試験的に業務改善に取り組める枝葉の業務からやってみることがベターなケースもあるのです。

あるいは、逆にそもそもの根本が改善されなければ他の部分も影響されて、改善できないというケースではその根本部分にメスを入れる必要があるでしょう。

このように現状分析はその後の戦略を左右します。丁寧に取り組んでみましょう。

ステップ3:改善計画の立案(ゴール設定と施策選定)

次に、解決すべき課題に対する改善策とDX施策を検討し、全体のロードマップを作成します 。

この段階では、定量的な目標設定(KPI設定)が役に立つことが多いでしょう 。

例えば「○○作業の時間を50%短縮」「ミス件数をゼロにする」「〇月までに新システム稼働」といった具体的な目標値を決めます。その上で、その達成に向けた施策(ツール導入なのか手順変更なのか)とスケジュールを検討します。

現実的に実行可能な計画にするため、関係者からのフィードバックを得ながらブラッシュアップしましょう。

経営層への提案資料を作成し、意思決定者の承認を得るのもこのステップで行います。

ステップ4:計画の実行(DX導入・運用)

承認された計画に基づき、具体的なDX導入と業務プロセス変更を実施します。

新しいシステムを導入する場合はベンダーと協力して設定・移行を行い、ユーザートレーニングも実施します。業務フローを変更する場合は、関連する社員に周知し必要ならば研修や試行期間を設けて定着を図ります。

PDCA(*)のサイクルを意識すると良いでしょう。

(*) PDCA ... Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)

ステップ5:振り返り

業務改善の施策を実行した後に得に大事なのが、現場からのフィードバックをよく聴き、改善に活かす姿勢です。

最初のステップでどんなに丁寧に社内でヒアリングを行っても、会社が行う業務の細部すべてに精通する、というのは無理な話です。

そのため、業務改善で何らかの施策を打ったなら、その後現場がどのような影響を受けているかを丁寧に把握するようにします。

そして、一定期間実行したら、プロジェクトの結果を総合的に振り返ります。

計画した成果と実績を比較し、成功した点・不足した点を洗い出しましょう。

振り返り(Check)と次の改善策の模索(Act)までが一連のプロセスです。1度の取り組みで完璧を目指す必要はなく、長期的視野で繰り返し改善していくことが重要といえます。

うまくいった施策は社内で標準化・ルール化し、他部署へ横展開します。

逆に課題が残った場合はステップ2や3に立ち戻って原因を深掘りし、次の改善サイクルに反映させます 。

このようにPDCAサイクルを継続的に回すことで、少しずつ理想の業務プロセスに近づけていきます。また、改善の成果(効率化で生まれた時間で新規案件を受注できた等)を社内で共有し、メンバーを称賛することも忘れずに。成功体験の共有は社員の意識改革につながり、次なる改善への原動力となります。

以上がDX導入による業務改善の基本ステップです。

中小企業の場合、すべてを大掛かりに行うのは難しいかもしれませんが、スモールスタートでPDCAを回すという原則は共通です。

一連の流れを経ることで、単発の効率化施策に留まらない組織的な業務改善活動が定着していくでしょう。それでは最後に、今後中小企業を取り巻く業務改善のトレンドについて展望します。

DXによる業務改善事例

新潟県国民健康保険団体連合会様:属人化しないGaroon運用

国民健康保険や介護保険特定健診などの保険給付費の審査や支払い等の業務を担われている新潟県国民健康保険団体連合会様。

パッケージ版サイボウズOfficeをクラウド版Garoonに移行することが決まり、移行後のGaroonの効果的な活用方法の提案・サポートのご依頼を頂き、弊社ロケットスタートホールディングスのDX伴走支援サービスiTantoが支援させて頂きました。

Garoonへの移行を良き機会に、より便利になることをスタッフのみなさまに印象付け、稟議関連のGaroonでのワークフロー化、ペーパーレス化をご希望されていらっしゃいました。

そして背景として大切にされていたのは「属人化しないこと」。

数年ごとにスタッフのみなさまに部署異動が発生するため、どなたでも運用でき、修正や改修ができるようなイメージを持たれていらっしゃいました。

「属人化」しないポータルを目指し、スタッフのみなさまで修正を行いやすいよう、手順書を作成しご提供。また今後追加が生じた場合にコーディングがしやすいよう、「どこに何を記述すればよいのか」説明を入れたフォーマットを作成させていただくなど対応いたしました。

また、もうひとつ重要になってくる「システムが社内に浸透する」こと。

スタッフのみなさまにしっかり使っていただくシステムになるように設計やリリースの方法も工夫。

使い勝手が良くなるよう、ポータルには日頃から利用頻度が高い、都道府県サイトのページや、県内市町村サイトのリンクを配置。見た目もカラフルにし、わかりやすいサイト構成に。

「スピード感がすごい。まさにロケットスタート!」というお声を担当者様からいただき、大変嬉しく感じております。

詳しくは「【伴走支援】属人化しないGaroonへ」の記事にてご紹介しましたので併せて是非!

株式会社パーク・コーポレーション様:エクセルからkintoneへの移行で業務効率化

花と緑の専門家でありながら空間デザイン事業にも携わるパーク・コーポレーション様。空間デザイン事業は複数のチームで成り立ち、業務の種類も多岐に渡ります。業務効率化とともに、バックオフィスメンバーが安心して運用できる土壌づくりにkintone伴走支援としてプロジェクトに参加させていただきました。

iTantoチームにてkintone伴走支援をさせていただいたのは、商空間・オフィス空間などのプロデュース、 内装・外構設計、施工・監理、植栽メンテナンスを手掛ける空間デザイン事業部 parkERs(パーカーズ)の管理チームの皆さま。

管理チームでは、予実管理から粗利・請求管理まで行うなかで、予実状況をタイムリーに把握できないか、既存のシステムでの業務を一元管理してもっと効率的に改善できないかと考えていらっしゃいました。

プロデュースチーム、デザインチーム、プランツチーム、施工チームと連携して行うため、全員が同じ情報と進捗を確認できることがプロジェクト遂行の効率化と精度の高さに繋がります。効率化できた分だけ、メンバー同士やクライアント様との深いコミュニケーションの時間に充てられます。

そのためには、Excelやスプレッドシート・建築業専用システムなど複数のシステムを徐々に廃止し、すでに導入していたkintoneで一元管理、さらに自分たちで変更・運用できるようになりたいということでご相談をいただきました。kintoneであれば一元管理も自走も実現できるだろうと考え、さらにプロの伴走支援が入ることで、kintoneの使い方を覚えながら短期で業務改善することも管理チームの皆さまの狙いでした。

■ 取り組み内容

kintoneで業務を統合・一元管理。大規模なプロジェクト開始。

※現在は、受注台帳アプリで案件ごとの収支がリアルで確認できるところまで構築従来、案件ごとの収支をExcelで管理していたが、見積・請求書作成・収支管理などの主要業務をkintone上で一元管理できるよう再設計

このシステム統合によって、パーク・コーポレーション様の業務効率は格段に向上。データの一元化は、社内での情報共有を劇的に改善し、意思決定の速度と精度を高めました。さらに、日々の業務データをリアルタイムに更新できるようになったことで、予実状況など業務プロセスの透明性が向上し、社員の作業負担が軽減されました。

「システム統合によって、必要な情報にすぐにアクセスできるようになり、業務のスピードと精度が向上しました」と担当者の方も業務効率化に喜んでくださっています。

「【伴走支援】既存ツール・システムでの予実・売上・請求業務を、プロの伴走支援でkintoneへ短期移行。一元管理と自走を目指して」の記事で詳細を是非!

業務改善に役立つフレームワーク

業務改善の最初のステップは業務の棚卸しと現状分析です。その際にフレームワークを使って業務を分析してみると問題点が明確になります。

業務改善に役立ちそうな、フレームワークをいくつかご紹介します。

1. ECRS(イクルス)

ECRSは業務改善の4原則を示すフレームワークで、以下の要素から構成されています:

-

Eliminate(排除):

業務プロセスから不要な作業や工程を取り除くことを指します。例えば、形骸化した定例会議や不要な報告書の作成を廃止することで、時間とリソースを節約できます。 -

Combine(結合):

類似した業務や重複するタスクを一つにまとめることです。例えば、複数の部署で行われている類似の調査を統合し、効率的な情報収集を実現します。 -

Rearrange(入れ替え):

作業の順序や担当者、設備の配置を見直し、より効率的なプロセスを構築することを意味します。例えば、製造ラインの工程順序を変更して生産効率を向上させることが挙げられます。 -

Simplify(簡素化):

業務を標準化し、複雑な手順を簡単にすることです。マニュアルの作成やシステムの導入により、誰でも同じ品質で作業を行えるようにします。

これらの原則を順番に適用することで、業務の無駄を削減し、生産性の向上を図ることができます。

2. PDCAサイクル

PDCAサイクルは、継続的な業務改善を目的としたフレームワークで、以下の4つのステップから成り立ちます:

-

Plan(計画):

目標設定とその達成に向けた具体的な計画を立案します。 -

Do(実行):

計画に基づいて実際の業務や施策を実行します。 -

Check(評価):

実行した結果を測定・分析し、計画との乖離や課題を明らかにします。 -

Action(改善):

評価結果を基に、プロセスの改善策を策定し、次の計画に反映させます。

このサイクルを繰り返すことで、業務の質を継続的に向上させることが可能です。

3. ロジックツリー(決定木分析)

ロジックツリーは、複雑な問題や意思決定をツリー構造で視覚的に整理する手法です。

主な構成要素は:

-

ルートノード:

分析の出発点となる主要な問題や決定事項を示します。 -

ブランチ(枝):

ルートノードから派生する選択肢や要因を示し、各ブランチがさらに細分化されることで、問題の全体像や解決策を明確にします。

この手法は、問題の原因分析や戦略立案、リスク評価など、多岐にわたる分野で活用されています。

4. KPT

KPTは、チームや個人がプロジェクトや業務の振り返りを行う際のフレームワークで、以下の3つの要素から構成されます:

-

Keep(継続すべきこと):

うまくいった取り組みや今後も続けたい良い習慣をリストアップします。 -

Problem(問題点):

課題や改善が必要な点を洗い出します。 -

Try(次に試すこと):

問題点を踏まえて、次回以降に試みる具体的な改善策を考えます。

このプロセスを定期的に行うことで、チームのパフォーマンス向上や業務改善を促進します。

5. バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業が製品やサービスを提供する際の一連の活動を「価値活動」として捉え、各活動がどのように価値を生み出しているかを分析する手法です。主な活動は以下の2つに分類されます:

-

主要活動:

製品の製造や販売、サービス提供など、直接的に価値を生む活動。具体的には、内部物流、生産、外部物流、マーケティングと販売、サービスが含まれます。 -

支援活動:

主要活動を支える間接的な活動。調達、技術開発、人事管理、企業インフラなどが該当します。

この分析を通じて、企業は自社の強みや弱みを把握し、競争優位性の構築やコスト削減、効率性の向上を図ることができます。

まとめ

業務改善は継続こそ力です。デジタル技術の進歩によってツールや手法は変われども、自社の課題を直視し一歩ずつ改善を積み重ねる姿勢が何より大切です。

未来に向けて、中小企業もDXを追い風に変革し続けることで、限られたリソースでも持続的成長が可能になるでしょう。

ぜひこの記事でご紹介した知見を参考に、自社ならではの業務改革を推進してみてください。

業務改善にゴールはなく、常に次のチャンスがあります。

DX伴走支援サービス「iTanto」にお気軽にご相談ください

kintoneの活用に困ったとき、プラグインや連携サービスや開発のご相談も、ぜひ一度iTantoにご相談ください。我々iTantoは、kintoneの標準機能を最大限に使いながら、社内浸透の方法や業務フローの再構築のサポートなども支援しております。

基本的な方針としては、まずは標準機能のフル活用。より便利に使いやすいkintoneにするための「プラグイン」を。そして、お客様のご要望に応じた「連携サービス」の選定も一貫してご提案いたします。

我々の知識と経験を活用し、お客様の現在のご状況や今後のご希望をしっかり丁寧にヒアリングし、個社にそれぞれに対応したサポートを心がけております。kintoneの社内活用や浸透をはかるパートナーとして、iTantoはあなたのビジネスを全力でサポートします。

一覧へ戻る